“吴江通”致力于传播吴江地情文化

您的支持,我的动力!

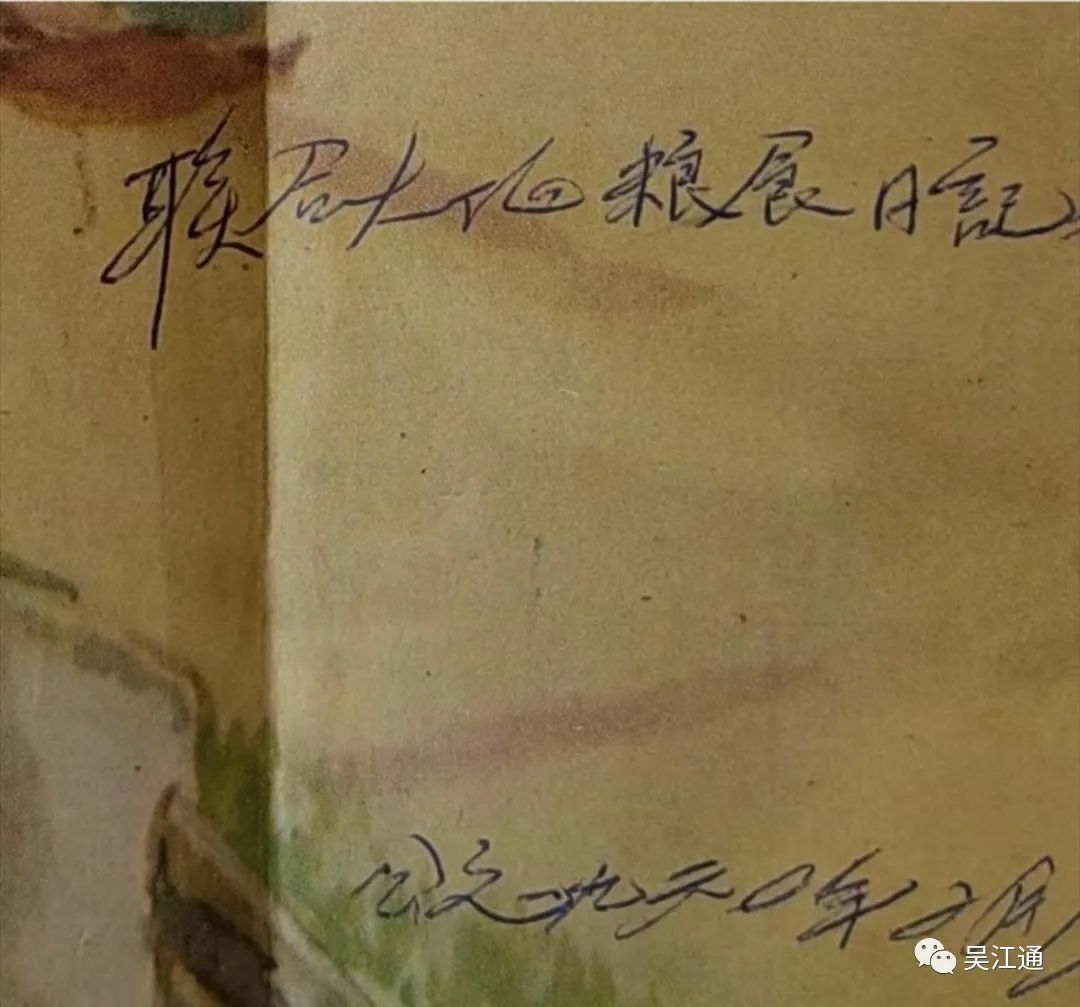

因编写村志所需,笔者在查阅上世纪60年代吴江县八坼乡联合大队人口明细时,发现一本1960年联合大队的粮食日记账,账本封面是用宣传画来做的。

1960年联合大队的粮食日记账账本封面(作者提供)

这张泛黄的日记账封面,引发了我对会计办公方式演变的联想。

1959—1961年,我国农业连续遭遇了三年大面积的自然灾害,出现了全国性的粮食和副食品短缺危机,新中国面临建国以来最严重的经济困难,生产队连买账本的钱都没有。当时会计办公的全部家当就是一张破旧的办公桌、一个算盘、三支笔(钢笔、铅笔、圆珠笔)。日常记账、填制凭证一般都用钢笔,一次填制多份报表、单据的时候,要垫上复写纸用圆珠笔来写,而日常对账、单据上备注时则用到铅笔。钢笔、圆珠笔和复写纸还要分蓝色、红色两种,记账、填写凭证、编制会计报表时出现负数,要用红笔和红色复写纸来处理。

说到会计,不能不说算盘,算盘是那个年代会计工作最重要的计算工具。记得上小学三年级时,老师将一个特大号的算盘挂在黑板上,算盘的四周叫框,算盘中间的横条叫梁,算盘从上边贯穿横梁至下边的梗子叫杆,算盘一般都是九到十五档,每一档代表一个位数,计算时可选定一档作为个位,从这一档向左数,依次是十位、百位、千位……亿位。算盘的每一根竖杆上面都有两粒算盘珠,下面有五粒算盘珠。老师说,上面一粒算珠代表五,下面一粒算珠代表一。每根竖杆上有很多毛刺,这样,算珠推上去就不会掉下来。老师开始教我们一边拨算盘珠,一边背诵珠算口诀:一上一,二上二……七上二去五进一,八上三去五进一……刚开始学拨算盘时,手指僵硬,而且常常计算错误。记忆犹新的是,老师叫我们在算盘上做一加到一百的手指练习。有一次,我在规定的90秒内打完了“百子”,得到了5050的和,高兴得几乎要跳起来了。那时候,老师常对我们说:“珠算虽然不是主课,但处处用得着,‘艺不压身’,多掌握一门本领,多一门谋生的技能”,对此我深信不疑。

1974年夏天,我从北厍高中毕业,回乡务农。1975年在大队当团支部书记的时候,服从大队党支部的决定,兼任了大队水泥预制场的主办会计;1982年顶替到吴江航运公司三站,在出纳的岗位上工作了6年,总共有近13年的会计经历。收付式、增减式、借贷式三种记账方式我全程体验过,算盘曾经陪伴我走过了13个春夏秋冬。虽然那时的我,不是一个全能会计,虽然我的算盘打得十分蹩脚,但与算盘相处的那段财会工作,深深地铭刻在我心中了。那个年代,会计用的单据、报表,绝大多数是一式三份的,再多就很难复写清楚了。向政府部门、上级单位报送报表,必须盖好章、签好名送过去的。一些政府部门需要的报表,领用时还需要企业购买。那时候的“对账”是真的对账,对账的项目有总账、明细账、银行存款账、现金日记账、企业有存货明细账等等。比如企业的原材料设为总账科目,那二级明细就是主要材料和辅助材料,在二级明细科目的主要材料里,还可按类别设置三级明细科目。这些都是由不同的人分别负责,需要定期、不定期相互对碰余额、发生额,相互对上了,说明双方的账都没记错,这就是会计教材上所说的“账账相符”。上世纪80年代初,农村实行分田到户,一到年终分红时,大、小队会计就特别忙,年底所有的报表必须要核对一致,准确无误才能进行成本分配结转和编制各类报表。一个生产队有多少农户,必须一户不漏核算清楚。有时某张报表上出现了一分钱的差额,就必须一丝不苟地核查,找出错误,直到账账相平,也无法自掏腰包把这一分钱的差额补平。我也有为一分钱加班到深夜的经历。为了做到账账相符,那时几个人围在一起,抓耳挠腮,反复查对,从下午对到深夜,千辛万苦,最终找出几分钱差额的快感,是难以忘怀的。

1972年秋季社员粮食柴草分配明细表(作者提供)

吴江县八坼公社农场大队,是公社、大队两级核算单位,没有生产队会计。当时的农场大队又是全县“农业学大寨”先进单位的排头兵,时任大队会计、现在和我一起参与《农创村志》编纂的钱三娜告诉我,1978年的冬季分配方案全部核算好后,他亲自送给县委书记温耀邦审阅,当时温书记问他,“大队资金还留有多少?”钱会计如实回答后,温书记说:“能不能把分红单价再稍微提高一点”。钱会计回答:“可以”,就是这“可以”两个字,原来算好的全大队287户分配方案被全部推倒重算,一个人起早摸黑连续算了三天。钱会计还告诉我,1979年,吴江县举办了一次珠算“双打”(两个算盘同时算)比赛,他凭着过硬的珠算技艺,获得了比赛亚军,冠军被来自震泽的一名会计夺得。

工作中的钱会计(作者提供)

上世纪90年代初,凡是要算数记账的地方,总能看见算盘的身影。财政、银行、审计、税务及工矿企事业等工作单位,虽然大家所处的行业不同,但使用的计算工具都是算盘。校园里总能听到打算盘的声音,学校还常常组织学生参加珠算比赛,层层选拔、层层推荐,直至全国珠算大赛。

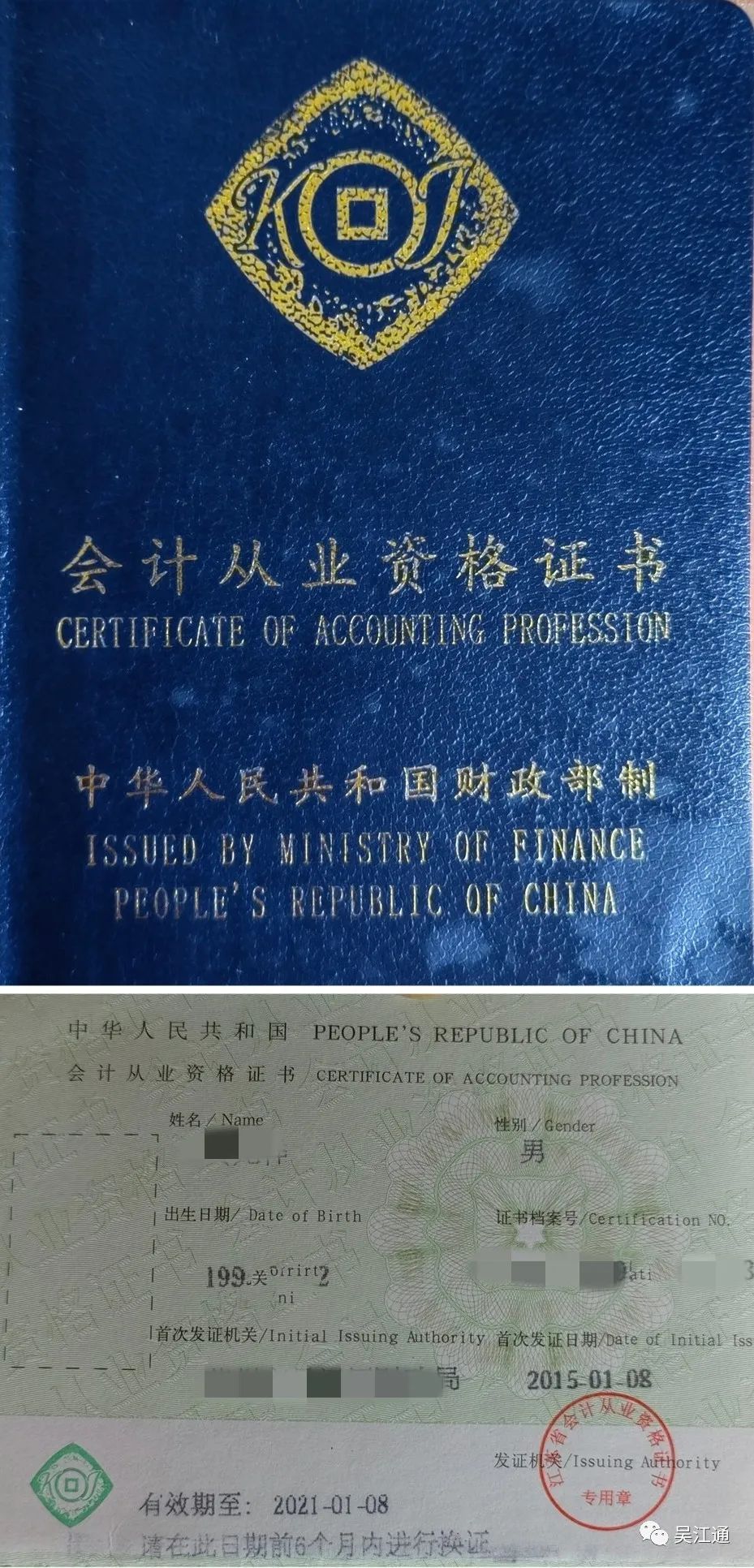

90年代中期,计算器逐步在我国推广使用,受到不少年轻会计的青睐,算盘逐渐成为中老年会计的“专属”。最初计算器能计算的位数有限,遇到特别大的数,还得靠算盘。计算器刚兴起时,五六十岁的老会计依旧习惯用算盘,而且有时候计算起来比计算器还要快。后来,计算器不断升级,从8位数到13位数,从简单的加减乘除到有了开平方、函数等计算功能。随着科学技术的飞速发展,如今有了计算机和办公软件,只要选中相应的功能选项,结果就能直接出来,很多数据审核统计起来,又快又准确。新世纪的会计工作已经进入了电算化和无纸化时代。虽然我远离财会工作已经三十多年了,但我为了亲自体验一下会计电算化,在退休以后,去报考了会计证,第一次以2分之差失败告终。但凭本人的执着与不甘,连续第二次报考,功夫不负苦心人,第二次终于以86分的好成绩顺利取得了会计证。如今,财会人员都有了笔记本电脑办公,计算器变成了辅助工具。随着手机功能的不断开发,手机上各种智能化办公软件越来越普及,计算工具正在向智能化方面迅猛发展,财务部门的工作人员,现在有很多事项,可以直接在手机上处理。科技带来的便捷,越来越渗透到我们的日常生活中了。

会计从业资格证(作者提供)

会计从业资格证(作者提供)

算盘,作为已有一千多年的计算工具,见证了会计办公从算盘到智能键盘嬗变的发展史,它凝结着先辈们兢兢业业、脚踏实地的工作作风,凝结着当代人积极进取、勇于探索的创新精神!这些宝贵的精神财富,将永远伴随与激励着一代又一代的财会工作者,也将永远深深地铭刻在我的记忆中!