2023年5月29日《吴江通》发表《昙花一现“大儒乡”》一文中提及:“大儒乡初建时办公地在陆家港东南100米处(庄士杰祖传的清末百年古宅)……现为其女庄珍珍、其孙庄家栋继承。”知情读者“太湖居士”热情留言:“文中的庄士杰宅称为‘老庄’、现庄国良宅为‘新庄’,都与南浔庄家有关。”身为与南浔比邻而居土生土长的七都人,我自小钦慕从南浔走出的著名报告文学家徐迟;尝试创作小散文《最忆儿时“百间楼”》,曾在南浔区多种媒体上广泛传播,点击率较高。

▲ 2023年庙港社区陆港村老街部分规划建设效果图(七都镇人民政府提供)

基于以上缘由,2023年7月11日,冒着暑热,我又一次漫游了“水晶晶”的南浔,研学了两个重大历史场所——刘氏梯号“红房子”的庄氏史案馆以及北栅百间楼新建的栅桩桥(杀庄桥)。刘氏梯号,这座融汇中西方建筑美学艺术臻品的建筑群,便是庄氏史案当事人庄家的居住地……

▲ 南浔镇“刘氏梯号”红房子景点、庄氏史案馆、栅桩桥(张金龙提供)

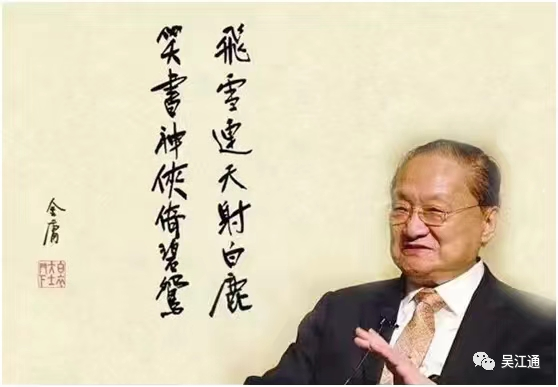

“唐宋以来巨族,江南有数人家”。飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳!金庸《鹿鼎记》起首即以旷世罕见的庄廷鑨“明史案”开场。小说第一回中,通过黄宗羲、顾炎武和吕留良三人谈话,追溯了该事件本末,讲述了涉案的查继佐(东山先生,查良镛<金庸>先祖)如何神奇得脱大难,免罪不究。

▲ 金庸(张金龙提供)

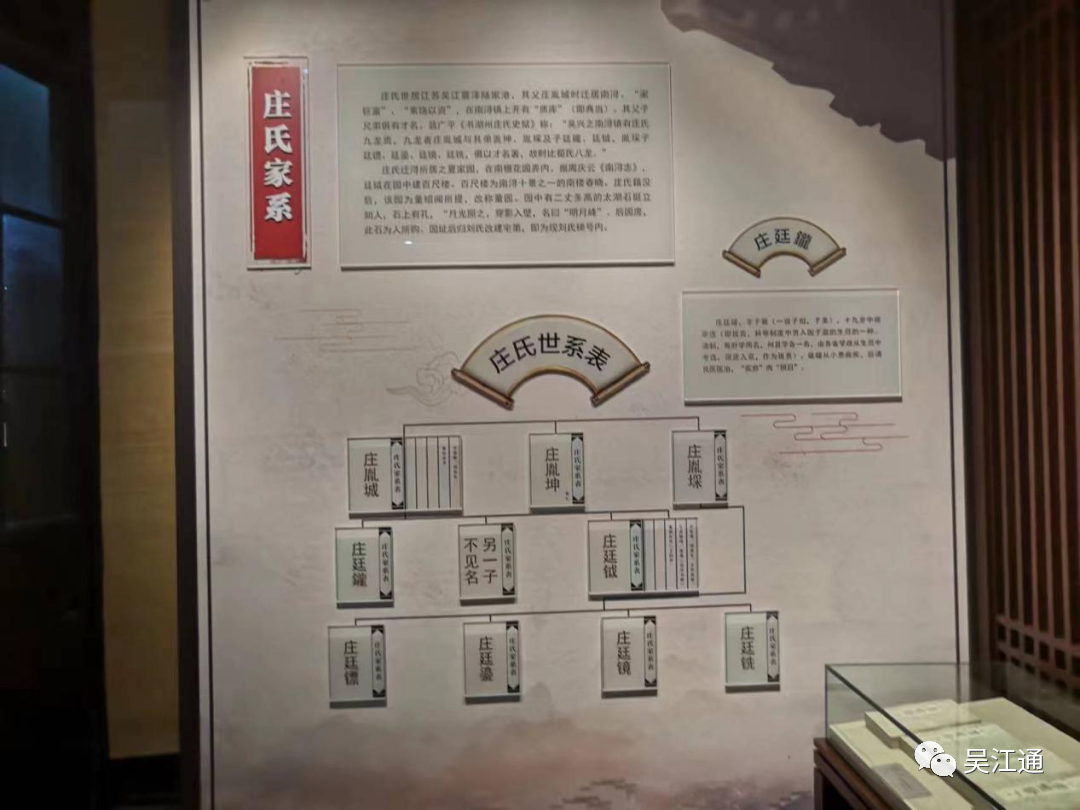

“湖州一个城,不及南浔半个镇”。据1984年编撰的《南浔镇志》记载,南浔有元明清古建筑162处,南宋到民国之间的园林24个,明代中叶被誉为“九里三阁老,十里两尚书”。庄氏明史惨案的肇始地在今天的“刘氏梯号”旧址,这儿也是清光绪年间南浔富豪榜“四象八牛七十二金狗”榜首刘家的旧宅。明末清初顺治年间,浙江湖州府归安县南浔镇庄氏大户家族门庭显赫,是“四大家族”之一。真实故事的主角叫庄廷鑨。其父庄允城,字君维,是明朝一名岁贡生,也是明朝复社遗老。原世代居住在吴江县庙港的陆家港,因相中南浔的夏家园子,又觉得该园子金银气旺盛,就将园子买入居住。徙迁南浔不久,成为巨富。庄家在镇上货行林立,家资万贯富甲一方。

▲ 庄氏家系(张金龙提供)

论才学庄氏家族父子兄弟无不博览经史,精通诗文,其中庄允城、庄允坤、庄允埰兄弟仨,连同其子侄辈廷鑨、廷钺、廷镳、廷鎏、廷镜、廷铣皆为读书之人,里人称“庄氏九龙”。其中,庄廷鑨是庄允城的长子,字子美,十九岁就拔了贡,可惜不久因病致盲。庄廷鑨曾效法司马迁《太史公自序》“左丘失明,厥有《国语》”,也想请人编写一部“明史”著作,传之后世。然而出师未捷身先死,未完稿,庄廷鑨病亡。庄允城痛失爱子,于顺治十七年冬(1660)将书刻成,即行刊书《明史辑略》。

▲《庄氏史案本末》(张金龙提供)

但是万万没有预料到,顺治十八年(1661),即被归安革职知县吴之荣告发文字犯禁,导致清廷掀起文字狱,严厉处置涉案相关人士。此案牵扯人数越来越多,遂成“清初第一大案”和清代最大一桩文字狱。除庄氏、朱氏家属外,参与此案写序、校阅、刻板、印刷、销售或购买的人,一些地方官吏也因此被捕杀。据史料记载,在此案中被判处死刑72人,被流放的家属达数百人,最多时收监人员有两千余人。庄廷鑨被掘墓刨棺,枭首碎骨,尸体被悬吊在杭州城北关城墙上,示众三个月,全族获罪。庄廷鑨之弟庄廷钺、李令皙、茅元铭、蒋麟征、张隽、韦元介、潘柽章、吴炎、吴之镕、吴之铭等十四人凌迟处死;归安、乌程的两名学官处斩。湖州原任知府陈永命于康熙元年(1662)罢官,至山东台儿庄,自缢于旅馆。棺椁被运回杭州,开棺磔尸。其弟江宁县知县陈永赖,也同时被斩。归安县学新任训导王兆祯、推官李焕、湖州新任知府谭希闵(到任只半月)等人处绞。刻字工汤达甫、印刷工李祥甫,书店老板王云蛟、陆德儒惨遭屠戮。

▲《庄氏史案》影视片段剪辑(张金龙提供)

《儒林六都志》关于庄廷鑨和“明史案”记道:“庄左黄墓,在北洪圩。墓门土(上)向有‘才高班马’四字,系浙江学使谷应泰题赠,今毁。按:左黄系五都富人,后迁南浔。庄君维之子。天资颖异,博通经史,游庠入贡,屡试不遇,遂以愤郁盲其两目。思史公自叙,有‘左丘失明,厥有《国语》’之句,欲以史才表见于后世,遂将朱平涵所撰《明史》概葺而续之。厚币聘江浙名士查伊璜、范文白、陆丽君[京]、潘力田、吴赤炎[溟],暨吾里张西庐、董诵孙等二十馀人,分卷修葺。查、范、陆三人先与庄氏龊[龃]龉,不久辞去,馀十八人成书付梓。会邑令何志荣[吴之荣]罢官过浔,冀富室朱佑民与君维厚馈之。失望去,乃挟其史,插入‘朱佑民助刻赀三千’句,首于朝。时用法严,拟于判逆,凡与史事者皆重辟。子孙或诛或流,妇女亦发配口外。刻字、刷印、书贾与买者,皆斩。府县官失觉察,与学道谷应泰皆辟诛。左黄已先卒,乃发掘而磔其尸,故此墓已成虚冢云。”

▲《庄廷鑨明史案》(张金龙提供)

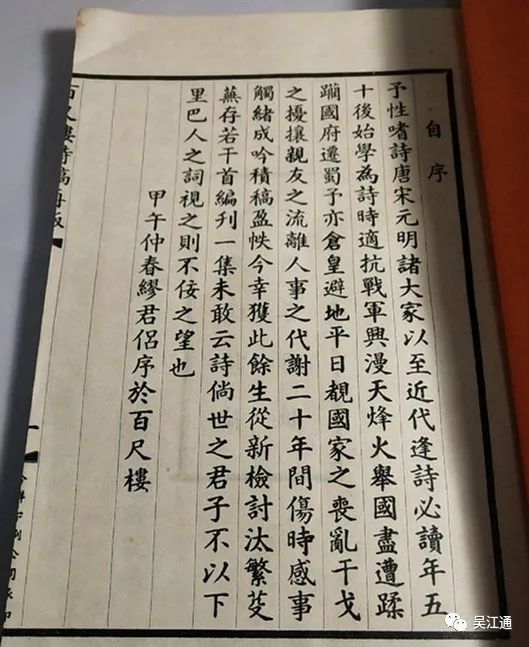

清代吴江平望人翁广平(1760~1842)在著作《书湖州庄氏史狱》记载:“参订二十四人中,吴江董二酉死二岁,剖棺锉其尸。张隽投水死。胡某逃匿海滨为僧。海昌查伊璜曾识拔吴六奇于未遇时。至是为两广提督,遂奏免其罪。海昌范文白亦免。或谓并六奇救之也。乌程闵毅夫、仁和陆丽京已系狱而得释。其余归安。茅元锡、吴之镛、之铭、吴江潘柽章、吴炎等十人,并刻书鬻书者,同磔于杭之弼教坊。时癸卯五月五日也。作序者,礼部侍郎李令皙亦伏法,并及其四子。……廷钺,字佐璜,才华最富,七岁能诗,著有《百尺楼诗稿》,有‘杌有名终累楚,鸱夷无后可留齐’之句。罹祸时,年二十四。”

▲ 《百尺楼诗稿》

《书湖州庄氏史狱》提到的受“明史案”波及的吴江文人:张隽、董二酉、吴炎、潘柽章;吴炎、潘柽章,有顾炎武、潘耒诗文的彰扬,身后哀名不衰(顾炎武在山西汾阳闻知惨事,悲愤万状,作《书潘吴二子事》及《祭吴潘二节士诗》),《吴江县志》《平望镇志》也都有记载。涉案的七都(古六都)人士张隽、董二酉,也在《儒林六都志》《七都镇志》《庙港镇志》等文献上有详叙。

潘柽章(1626~1663)字圣木,号力田,平望镇溪港人。9岁从父读,15岁补县学生员。明亡后,他隐居故里致力于学问,综贯百家,尤精史事,著《国史考异》《松陵文献》。柽章推崇《史记》的体例笔法,与友人吴炎、王锡阐仿《史记》体例撰《明史记》,寄托对亡明的怀念。撰述数年,书已成十之六七时,浙江南浔庄廷鑨“明史案”发。因该案有参阅潘柽章、吴炎之名,清康熙二年(1663)二月,两人遭逮捕,明史稿被焚。同年六月,潘被害于杭州弼教坊,妻沈氏处流刑,北行千里至广宁(辽宁省北镇县),遗腹子夭折,沈氏也服药自杀。潘柽章著作《松陵文献》等由其弟潘耒编入《遂初堂集》。关于潘氏弟兄及其《松陵文献》,吴江区档案馆、地方志办公室2023年6月点校出版的《吴江人物水利合志》的“出版说明”中有翔实阐述。

▲ 《吴江人物水利合志》

吴炎(1623~1663)字赤溟,号赤民,平望镇溪港人,明朝生员。明亡后,以诗文自娱,长于史学,得顾炎武、钱谦益等所藏史料,与潘柽章在溪港“观物草庐”合撰《明史记》。吴炎博采国史家传及诸县志,编成纪十、书五、表十、世家三十,列传六十有奇。《明史记》即将编成,浙江南浔庄廷鑨“明史案”发,受牵连,于清康熙二年(1663)二月被捕,同年六月被杀于杭州弼教坊,遗稿被焚。

▲ 潘柽章

张隽(1602~1663)六都吴溇人。曾用名?,字文通,又字非仲,号西庐,又号僧愿、净愿、梦誓等。学者尊称“西庐先生”,或称“非翁”。复社早期成员,史学家、理学家、经学家、诗人、藏书家和教育家,书法也有名于时。《儒林六都志》记:“张隽……生时股有‘杨慎’二字,以为升庵再世。幼颖悟,书一过目不再读。终日把卷静坐,上自经史,下逮百家,评阅殆遍。作诗淡逸,古文词成一家言。所著有《三蔀纪略》《象历》《卖菜言》《与斯录》《九宫编》等书,名重宇内。”因参与南浔庄廷鑨《明史辑略》修撰,即“庄氏明史案”,被凌迟于杭州,三个儿子被杀于弼教坊,其家属被流放。《张西庐先生传》称“其曾祖听涛,讳正,以孝友闻。赘吴溇马氏,因家吴溇之儒林里”。七都吴溇庆元桥往南,一百多米处有座庄桥,桥的西南处,就是南巨圩,张西庐的家族集聚地。庄氏对少小就闻名乡里的神童自然仰慕已久,邀请张西庐坐馆讲学修史。庄氏明史惨案中西庐被凌迟,但气节风骨高洁傲岸,临终前也留有慷慨激昂的遗诗。其著作零落散佚,甚至被袭窃,偶有识者传抄,也不再流传。

▲《儒林六都志》

《松陵文献》卷十“张隽·董二酉”章节载:张隽,字文通。少有学行,倪元珙督学南畿,拔第一,益厉志圣贤之学,操行方严,绳趋矩步,学者翁然宗之,有“经师”“人师”之目。著述甚富,综括帝尧以来至明代事迹,年排月次,为《三部略》,每部有二十纪;又以三部之年,配之《易》卦,以兴衰治乱协爻象吉凶,作《象历》;以五纬二十八宿分直卦爻,作《测象》;叙次理学诸儒,列为八门,一一考其行事、著书,作《与斯录》,凡数百卷。居湖滨之吴溇,去南浔最近。庄氏刻史,罗列诸名士,置诸简端,不问知与不知,隽亦厕名其间,遂坐死,年六十馀矣。

董二酉(?~1661),六都人,字诵孙,性颖异,过目成诵,年十二即赋采芹。下笔潇洒,千言立就,胸罗全史,贯串古今。清朝灭明后,杜门不出,以诗文自娱。家徒四壁,处之淡如。与张西庐最为相得。所著有《四书集解》《尚书集解》。案发时已辞世两年,却被破棺材挫尸肢解。儿子董与沂,也被诛杀。《松陵文献》卷十“张隽·董二酉”章节载:隽之表弟董二酉,字诵孙,亦居吴溇,从隽讲濂洛之学,践履真纯,天怀粹白,不言而使人意消,亦预于庄史之难,难作时,二酉前卒,竟坐其家。

▲ 《松陵文献》

诚如庄氏史案馆的结语所言:在中华文明两千多年的传承中,后朝修的“国史”和本朝修的“实录”结合,成了中国历史中最重要的史料。由《史记》到清朝编撰的《明史》,二十四史见证了中华民族悠久历史的厚重,它们已经成了民族的瑰宝。来自民间历史学家编撰的“非官方”史书,对记载历史的贡献也非常之大。明史案被誉为康熙朝第一大案,当时康熙尚未亲政,由鳌拜一手操办,开启了清朝文字狱的开端。此案前后历时两年,因为涉案人员众多,影响深远,大大打击了江南文人著书的积极性。尽管如此,文人们并未因此而收笔,他们依然用文字的方式传承着历史。人类社会历久弥坚,正因如此,才会向着善良与美好的方向不断传承与发展。

现年近八十岁的沈嘉允先生,是南浔本土有名的文史研究者,参与古镇保护与修复工作,“南浔古镇守望者”,在《江南大宅·南浔遗韵》等多部著作中都提及该案。南浔“南林阁书店”近八十高龄的店主杨诗雄先生为我详细讲解了史案发生发展的前因后果,并力荐孙誉的《江南士殇》、眭桂庆的《南浔民间故事》以及旧版《南浔镇志》等相关图书,让我全面了解历史案情。

▲ 南林阁书店(张金龙提供)

庄培尧先生提供潘柽章、潘耒撰《松陵文献》电子版本,给我参阅。他还热情回复“震泽庄氏中心在徐家漾龙降桥十都里,兄弟分开来的,十都里是南庄,陆家港应就是老人讲的北庄,各有说法,我们这里说是一个祠堂的,没有文字资料,总是很难搞清的。他们应该和庄允城同一族。庄姓不是超级大姓,应该是的。”在进一步考证、确认栅桩桥老桥的具体位置与走向时,得到了浔溪中学资深教师朱阳波老师的确切答复。溇港文化研究会会长、文史学者孙菊林先生,及时补充了“明史案”重要史料。黎里乡贤研究会会长查文荣先生阅读初稿后,深情感叹:“我祖上是太平天国时,从袁花迁移至黎里。金庸故里,又称袁化镇。”吴江区著名文史专家陈志强先生通读全文,对症下药,提出了建设性意见和建议!南浔常住居民、文史爱好者陈建新、王涛先生,以及钱小芳、严建红女史等热心文友也提供了有力的支持与帮助,一并致谢。2023年9月底,本人参与吴江区作家协会采风项目,在作协基地——“笠泽书院”有幸翻阅到《吴江文学》杂志2008年春季第一刊特稿《千年书香》;作者为长三角新闻界知名媒体人——吴采莲女士,温情追忆了其祖辈亦为庄氏后裔的陈年往事。此外,还要特意感谢以下人士:费龙祥、徐欣晔、钮烨烨、吴浩良、洪福林、施仁义、李荣民、邱惠荣、李根发、吴培森,等等。)

▲《千年书香》《千年书香》作者吴采莲女士简介(张金龙提供)

【参考文献】

1.《吴江人物水利合志》,吴江区档案馆、地方志办公室2023年6月编辑出版,广陵书社;

2.《吴江县志》;

3.《平望镇志》;

4.《儒林六都志》;

5.《七都镇志》;

6.《庙港镇志》;

7.《松陵文献》;

8.孙誉著作《江南士殇》,中国文联出版社;

9.眭桂庆著作《南浔民间故事》,当代中国出版社;

10.旧版《南浔镇志》,南浔区档案馆;

11.(英国)白亚仁著作《江南一劫——清人笔下的庄氏史案》,浙江古籍出版社;

12.《庄氏史案本末》清代历史资料丛刊;

13.《庄廷鑨明史案》,辽宁大学出版社;

14.《未刊稿|汤海山:西庐隐事录(之一~十)》,吴江区文联暨长三角文艺联盟主办的《湖海边》微信文艺公众号;

15.南浔镇“刘氏梯号”景点《庄氏史案馆》馆藏资料。以及相关网络搜索资料;

16.吴采莲女士《千年书香》,《吴江文学》2008年春季第一刊。