苏州有一条中国历史文化名街——山塘街,我的家乡盛泽镇也有一条山塘街。与苏州的山塘街如今是中国4A级旅游景区、每日里不分白天夜晚游人如织不同,历史上曾经繁华一时的盛泽山塘街如今大部分已经消失在镇区的扩建改造之中,只剩一小部分寂静地坐落于镇区东南一隅,且名字也改成了“山塘上”。下面的图是从我家东窗看出去的最后一段山塘街之大部。

▲ 最后一段山塘街之大部(王寅初提供)

从解放初期的盛泽镇地图,可以看到山塘街是五水汇聚的东白漾以南的唯一街道(图上用红笔标出),从东到西全长约180米(这个数字,是因为老街东侧的河流,西侧的庄基湾、保盛桥弄尚在,把这些作为参考点,根据百度地图中的盛泽镇测距得出)。

▲ 解放初盛泽镇地图(王寅初提供)

上世纪60年代初,我家租住于山塘街西端算起北面一侧第三户,门朝南,1962年初中入学颁发的学生证上地址是山塘街八组51号;外婆去世后我们搬入外婆租住的对门房子,门朝北,从街的西端算起也是第三户,1965年高中入学颁发的学生证上地址是山塘街八组45号。这样推测,上个世纪60年代山塘街的门牌号码大概在50个稍稍出头些。

▲ 作者初中学生证、作者高中学生证(王寅初提供)

从有关史料了解到,清乾隆之后,随着丝绸业的兴盛,山塘上成了士商们冶游之地。民国初寓居盛泽的沈云(字秋凡)先生在其所著《盛湖竹枝词》中称:“山塘及昇明桥一带皆画舫停泊处,淡妆浓抹,清歌妙舞,竹肉并奏,日以继夜,故至今有小苏州之称。”所谓“山塘一带管弦柔,画舫参差古渡头。绝似金阊门外路,至今犹说小苏州。”虽然诗词所描绘的繁华景象早已不复存在,但现在回忆起来,儿时印象中的山塘街上,还是有些能反映昔日曾有繁荣的遗存。

记得六十年前街的靠东面部分有个开间较大、坐南朝北的茶馆,平房,左边是烧水的老虎灶,右边摆数张供客人喝茶的方桌。茶馆是来往商人及附近居民休息、聊天、碰头、交流的地方,一般位于人流相对密集的地方。茶馆的存在,说明这里曾经热闹过。记得茶馆老虎灶烧水的姓王,嘴有点歪,后来做了街道主任,搬到山塘街最西端朝北的房子,与我家成了邻居。

▲ 老街上的茶馆

我家现在的房子,当年外婆住的时候,朝北一排全是可拆卸、拼装的长条木门板,显然当年曾经是临街商业所用。房子虽然是单层,但屋顶离地似乎有两层楼高,东、西两侧山墙墙体中间夹砌有很粗很长的木头框架,两侧山墙之间约两米高的地方也有很粗很长的横梁联结、支撑。后来知道,这个房子解放前是邵力子先生胞兄邵伯谦所购,是一间作坊。虽然不知道是做什么商品的作坊,始建于何人、何时,但这个百年老房一定见证过山塘街曾经的“闹猛”。该房子临街一面的砖墙是我母亲后来改的,但砖墙上方与屋檐之间发黑的木板还是原来的(文革后邵家后人把该房子卖给了我家,记得还是用国库券付的钱)。

▲ 作者家老房子(王寅初提供)

山塘街也见证了近代盛泽丝绸业的发展。解放初,盛泽虽然已经有成规模的丝织厂,但还有很多家庭手工作坊,只不过其社会化的分工合作已经很细,丝织生产的各道工序被分解成许多专业加工阶段,分散在各有所长的家庭里进行,其中较为普遍的工序是“掉丝”“摇纡”和“脚踏机”。山塘街上不少人家从事这些工种。记得外婆在世时曾在家做“掉丝”“摇纡”的活计,我母亲则在家排了一台脚踏机,靠双脚踩动踏板产生动力、双手配合控制飞梭织绸,而原料则有人送来,属于代客加工纺织,织好后收取加工费。小学四年级时我曾在肩膀上扛了一匹织好的丝绸,到镇上北大街一个朝南的店铺去交绸,收绸的人把绸匹放在高过我头的柜子上用一个似乎是放大镜的东西快速翻看绸匹,查验质量,然后登记、发钱(我居然先斩后奏把钱买了珠算课要用的算盘!)

除我家外,左邻右舍装有脚踏机的有好几家。儿时玩伴如东隔壁的楚楚,保盛桥弄的明明,家里都有脚踏机。夜深人静时,唯有各家的织机声响彻在山塘街上空,也可从织机声判断哪家已经休息,哪家还在劳作。儿时经常是晚上在脚踏机声中睡去,早晨在脚踏机声中醒来。

▲ 脚踏机

上世纪50年代后期,随着连人带机并入新成立的新民丝织厂,山塘街上脚踏机的声音消失,代之而来的是街的中部搬来了一家丝绸印染企业——公私合营盛泽染厂,它让山塘街见证了丝绸印染在盛泽发展的一段历史,也对山塘街产生了重大影响。

据2021年版《盛泽镇志》记载,1956年合并成立的“公私合营盛泽染厂,职工209人,设3个车间……,1957年11月迁至东白漾南岸”,即山塘街,厂区分列街的南、北两侧。从当时的盛泽镇全局眼光,把印染厂定址在背靠东白漾、南临农村田野的镇东山塘街,既能确保生产过程所需水源,又能防止排放的污水影响镇区河流系统(全镇水系整体从西向东流动),还具有进一步发展空间,是相对合理的一个选择。

数百人工厂的迁入,让山塘街热闹了不少。随着发展,盛泽印染厂规模越来越大,逐渐扩展成国营吴江印染总厂,在山塘街两侧的占地面积越来越多,后来发展到把横贯南北厂区的街道两头堵住,使其成为厂区的一部分。山塘街不仅长度被缩小了一半左右,还失去了东、西方向往来的便利。而对山塘街居民产生更为重大影响的,是印染厂日益增多的污水排放。在环境保护意识十分淡薄的岁月,未经处理或很少处理过的印染废水直接排向河道,东白漾的水经常呈现红、绿、黄、黑等各种颜色,天热时还散发出难闻的气味。当西白漾被围垦,自西向东横贯盛泽镇区的市河被填,保盛桥下流入东白漾的河水失去流量流速从而不能有效冲刷东白漾工业污水,这样的情况变得越来越糟。生活用水严重依赖河水的山塘街居民们苦不堪言,怨言满天。直到多年后镇区通了自来水,山塘街居民生活用水的矛盾才得到缓解,但东白漾污水作为环境问题之一仍然困扰了当地居民很多年。

▲ 山塘街上的盛泽印染厂(王寅初提供)

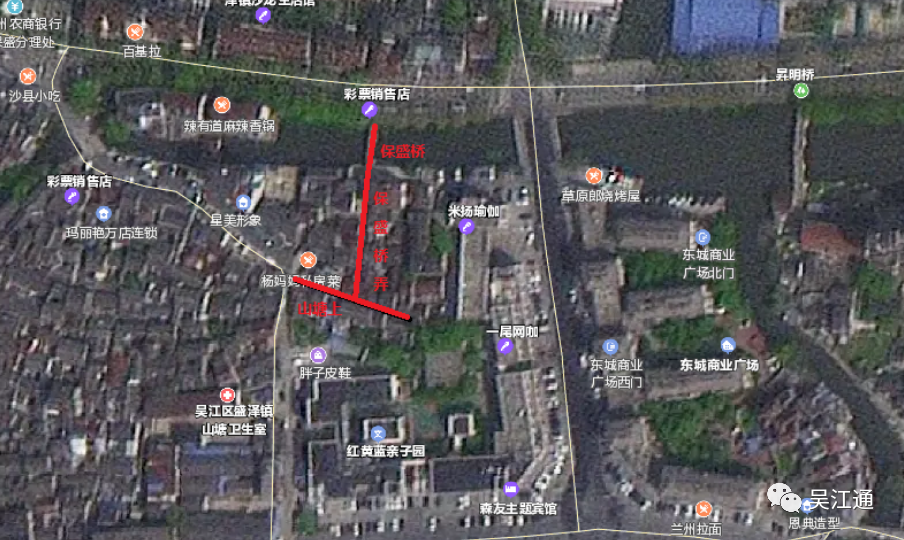

印染厂在山塘街的占地,结束于盛泽东城商业广场的开发建设。从现在的百度地图上看,原山塘街自东端算起大约四分之三如今已经完全被东城商业广场(下面地图中淡粉色区域)所覆盖。剩下的西部一段,居民房子门牌标注为“山塘上”,但在腾讯、百度等高清电子地图上均看不到它(包括与之相连的保盛桥、保盛桥弄)的存在。笔者根据自己的判断,在一个东西长约350米、南北宽约180米的矩形截图范围内,标出了山塘上和保盛桥、保盛桥弄目前的大致位置(下面地图中的绿色倒T)。很有可能,再过若干年,盛泽山塘街的这些遗存也终将消失。

▲ 东城商业广场(淡粉色)和被“遗忘”的山塘上、保盛桥(绿色)

(王寅初提供)

与山塘街在盛泽镇的发展进程中已渐渐失去其地位一样,位于山塘街西端靠南的山塘街小学(原淘沙弄小学,始建于1912年,1958年改名山塘街小学)早些年已经关闭,现在是盛泽镇文化中心。但是,不能忘记的往事之一是,“两弹一星”功勋奖章获得者、2013年国家最高科学技术奖获得者程开甲院士,年少时在盛泽观音弄小学读到四年级后跳级到淘沙弄小学读六年级,一年后考入嘉兴秀州中学。虽然仅仅在淘沙弄小学一年,但就毕业学校来说,程开甲院士小学是毕业于此地的,由此可以想象少年程开甲当年背着书包每天到山塘街附近上学的情景。

▲ 山塘街小学内教室楼(王寅初提供)

本文基本完稿后,笔者得到了一张盛泽镇的高清卫星影像图,凭着对原山塘街一带的印象和现存的一些熟悉参考点位(如保盛桥和保盛桥弄),作者在局部图上用红色标出了现在的山塘上、保盛桥和保盛桥弄(下图),与前面地图中的绿色倒T形相比,走向上有些倾斜,此图似乎更具参考价值。

▲ 卫星影像中的盛泽山塘上(王寅初提供)