1961年五一劳动节吴江县莘塔公社供销部全体员工合影(作者提供)

近来,从盛泽藏友处购得一老照片,为1961年五一劳动节吴江县莘塔公社供销部全体同志合影。这是拍摄于室外庭院的合影照片,虽经六十多年岁月风尘,已显斑驳,然人物清晰,景物显然。看着照片,也勾起了我考证这幅照片里的人物,确认照片拍摄的地点,发掘老照片历史价值的兴趣。

按年代算,照片上的他们现都已超过八十岁了,所以先从寻找尚健在的人开始。经几位老者辨认,照片中间坐着的一位年轻姑娘,是陆其英,现住老芦墟政府宿舍楼(又称“十八套”)。笔者遂约了好友“芦墟通”顾元根先生一起前往拜访。

陆其英和她丈夫吴金观,都是芦墟镇上人。他们早就认得我,陆其英还叫得出我生母、养母名字,见到我们十分高兴。在客厅落座后,我拿出老照片,两位老人十分惊喜地道:你们怎会有这照片,我是拍过这照片,在老公社的花园里。

吴金观、陆其英夫妇(作者提供)

陆其英,出生于1941年,芦墟人。小学毕业保送初中,初中上了一年后,因父亲过世,辍学。其父人瘦长,人称“长脚老虎”,开了家裁缝店。陆其英于1958年11月到供销社棉布店上班,正式成为一名供销社人员。1959年,芦墟棉布店撤销,遂到莘塔棉布店工作一年。后芦墟棉布店恢复,又回到芦墟上班。后又做商店核算员,当供销社会计,至退休。陆其英有弟陆金龙,曾是吴江低压电器厂厂长,该厂在上世纪七八十年代曾生产立式石英管电暖器、分湖牌电扇等产品,风靡一时。

陆其英丈夫吴金观,芦墟甘溪人,今年88岁。1956年参军,1979年转业到芦墟公社。芦墟乡镇合并后,任芦墟镇党委组织委员至退休。现夫妇俩住太浦河南岸政府宿舍楼。有一女儿安家南京。

陆其英回忆道:当时一起在供销社工作的有史莲珍、於瑞华、陈士英、袁一萍等。

后又寻找到首任供销社会计吴寿伯的儿子吴学程(水泥厂退休在家)。吴学程小时在供销社宿舍里长大,认得常在供销社的人。

经反复辨认,照片中共27人,认出12人。

第一排左一(立)陈炳生,芦墟人,后为供销社文书,解放前后家里曾开小百货店。

第一排左二(坐)吴传根,浙江绍兴人,后调七都供销社。

第一排左三(立)李国良,后当部门经理。

第一排左四(立)唐桂生,后当供销社经理,莘塔大浜里人。

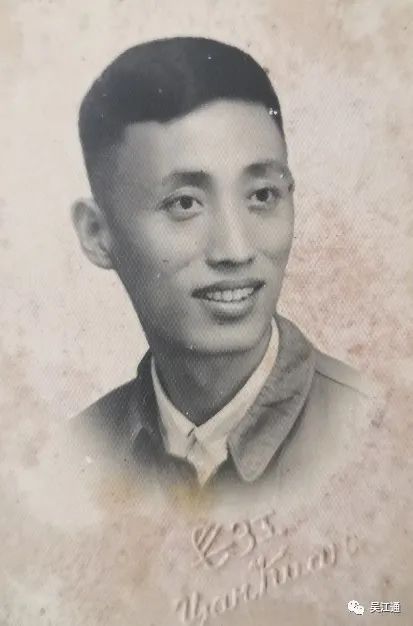

青年唐桂生(作者提供)

第一排左五(坐)柳星娥(女),芦墟人。

第二排左一(坐)袁一萍,供销社主任。

第二排左二(坐)陆其英(女),后当芦墟供销社会计。

第三排左一(半坐)钱玉林,莘塔人,解放前在芦墟黄恒盛南货店学做生意,后任莘塔供销社领导。

第三排左二(坐)方顺和,后转国营商业公司,是国营五交化商店创办人。

第三排左三(坐)袁佩珍(女)(1928~2022),是供销社总会计吴寿伯的夫人。1958年进供销社做学徒,后下放集体商业,在施泰兴当营业员,后调莘塔,1981年莘塔百货商店退休。袁佩珍是芦墟赵田村人,父亲袁岐生(?~ 1951)是袁了凡后裔。袁佩珍有个弟弟袁东岩,曾在北京林业科学研究院工作,现居北京。

老年袁佩珍(作者提供)

第三排左六(立)周总昌(1929 ~2023),震泽人,1953年随中共党员周凤池来芦墟工作。曾在公社里当文书,后派至供销社。后又调国营商业公司。一直是芦墟商界相当有能力的领导干部。

青年周总昌(作者提供)

最后排左三(坐)於瑞华(女)(1942~2013),原芦墟国营印刷厂书记沈伟城的夫人。后曾任芦墟供销合作社生活二店经理、芦墟供销合作社副主任。

供销社,是我国特有的经济体制组织,自创立后至改革开放,实施统购统销,为当时稳定乡镇经济,平稳物资供销,在计划经济时代起着不可替代的作用。

据《莘塔镇志》商业卷“供销合作社商业”载,1947年,莘塔地方上有人筹建股份制合作社“吴江县莘塔镇合作社”,理事主席是凌太昭。解放后,1951年吴江县合作总社成立, 各地成立分社,以缴纳股金方式吸收社员。我还藏有两张当年的入社股票。1954年莘塔设置供销站,归属芦墟供销合作社。门市部负责人袁一萍,为农村供应肥料、饲料、小农具等生产资料及相关生活资料。1958年9月,成立莘塔公社,1959年3月,芦墟镇并入莘塔公社,5月,芦墟区供销社迁移至莘塔,改称为“莘塔人民公社供销部”,是隶属吴江商业局领导的全民所有制商业。1962年4月,芦墟成立人民公社,同年恢复芦墟供销社,下辖莘塔供销站。1965年莘塔供销站上升为社,脱离芦墟供销社管理。(见《芦墟镇志》商业卷,第265页)

当时在老镇居民眼里,供销社是有相当地位的,不仅有商店门面,布及到农村每个大队,称为下升店。有工厂,如芦墟酱工厂,酱菜名扬周边。有大商场,那时的通达商场是芦墟最大的。有废品收购站,记得小时候,常见有农民捕到青小蛇、黄鼠狼交到收购站换钱。种子、化肥供应更是农村种田的可靠保证。牛舌头湾上的仓库,就是供销社所有。后来转制,卖给私人,现成了318文化大院。

这张摄于1961年劳动节的合影照片,应是当年莘塔供销社的领导和主要人员,在莘塔农业中学所在地芦墟陆宅开会学习而留下的。这批年轻人,都是供销社的精英,曾为供销社发展壮大付出了青春年华,值得尊敬。

照片拍摄地在芦墟陆宅花园。陆宅,即晚清民国时芦墟首富陆映澄的院落,建于1912年,三进五开间。花园在最后一进花厅前,有池塘、假山、水榭、曲桥,铺地为仙鹤、暗八仙、团寿等图案地坪,为仿拙政园三十六鸳鸯厅构建。莘塔老诗人陆维刚有咏“芦墟陆宅”诗:“鸳鸯厅内宅园秀,走马楼中欧陆风。贻厥嘉猷鞭后世,分湖百咏里人崇。”

解放后,陆宅作为大地主财产被充公,作乡政府所在地。1958年9月,芦墟、莘塔合并成立莘塔公社,公社行政办公地设在莘塔。陆宅改作同年成立的莘塔农业中学的校舍。农中有100名学生,4位专职教师,还有老农和兼课老师。教师主要由高中毕业(1人)或肄业及初中毕业的知识青年充任;1位公办教师负责教务;公社副书记陈龙生兼校长。农中有36间公房,成为全县“最好的校舍”。

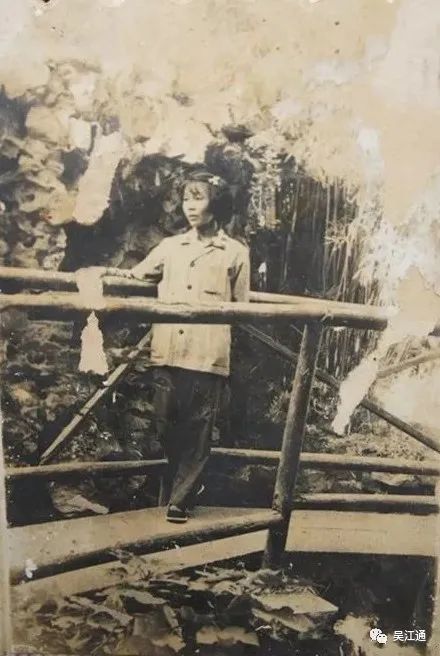

张文理老师莘塔农中校园(老陆宅)留影(作者提供)

1962年4月,芦墟公社从莘塔公社中分出,行政机构迁回老陆宅。农中则搬至北栅芦墟中学东北面。

文革期间,将老陆宅第三进花园中的五开间花厅拆去东一间及东围墙,靠东建一幢二层楼房(现文体站办公楼)。将池塘填平,假山拆去,成一平场,留花厅。

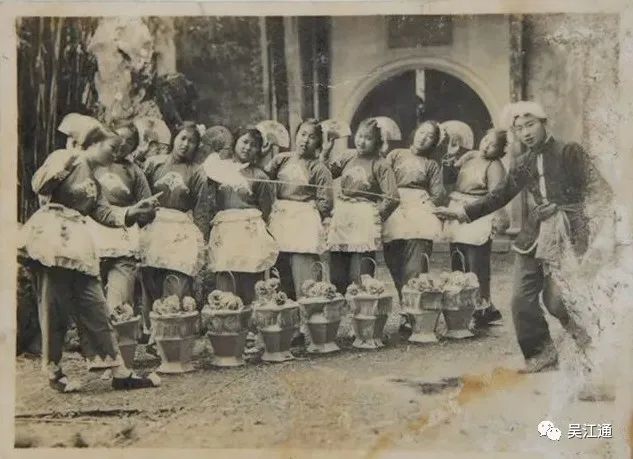

芦中舞蹈队《采花扑蝶》在老陆宅演出(作者提供)

1985年3月16日,芦墟乡政府从陆泰丰老陆宅迁至浦南路太浦河桥南堍。同年老陆宅列为县级文物保护单位。1985年10月,芦墟镇、乡合并,实行镇管村体制。此后,老陆宅为芦墟镇文化站所在地。

2014年6月30日,芦墟陆泰丰陆宅被公布为苏州市第七批文物保护单位。2015年启动陆宅修复工程,恢复原被填平的池塘,重建水榭,重构建假山、九曲桥。因无原假山图片资料,遂用黄石叠一假山。

今收集得这张合影照,及原有几张陆宅老照片,基本可得出当年陆宅花园的概况。假山为太湖石,玲珑剔透,叠法高妙,形态灵秀;两支石笋,挺拔英姿;一架紫藤,古虬苍劲。近中厅后门,有灵石秀竹,曲桥为三曲,木栏。凭这些老照片,设计人员应能构画出当年陆宅花园风采。此老照片也是全面恢复陆宅花园旧时面貌的可信史料。