工作动态

《吴溇村志》顺利通过验收

2026-02-11 15:50:15

2026年2月10日,《吴溇村志》验收会在七都镇吴溇村村委会办公大楼召开。区方志办验收组、《吴溇村志》编纂委员会成员及编纂人员参加会议。会议由区档案馆副馆长王来刚主持。会上,验收组成员就验收稿存在的问题向编纂人员进行了反馈和面对面交流。王来刚代表验收组对验收稿的编纂质量给予了肯定,认为其观点正确、内容全面、资料翔实、体例规范,是一部全面反映吴溇村历史变迁和社会发展的志书。同时要求,编纂办公室要按照验收意见进一步修改完善,把好质量关,争取早日进入出版程序。最后,王来刚宣布《吴溇村志》顺利通过验收。吴溇村党委书记顾雪冬表示,将全面吸纳验收意见,强化保障措施,严守最后一道质量关,确保志书经得起历史与实践检验。

泗阳县委党史办来吴江区委党史工办考察交流

2026-01-09 14:50:22

《西湖社区(花港村)志》顺利通过终审

2025-12-12 13:44:36

区档案馆获赠90件珍贵历史资料

2025-12-03 09:39:45

苏州湾大厦能查民生档案了!吴江便民查档再添新点位

2025-11-18 15:08:12

《吴江供销合作社志》正式出版发行

2025-11-11 09:35:36

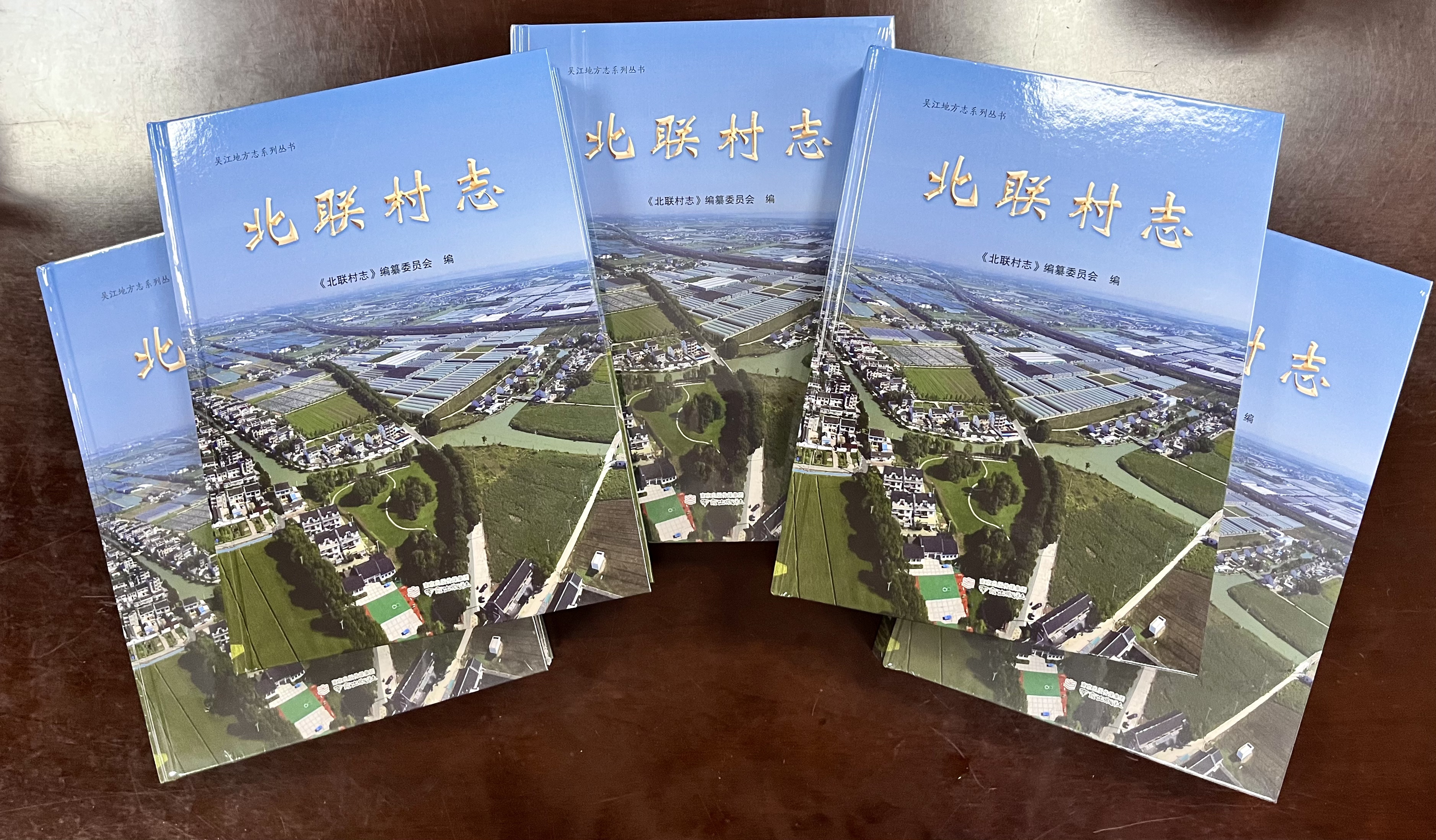

吴江村志文化工程首部志书《北联村志》正式出版发行

2025-11-07 16:19:56

省委党史工办副主任缪毅到吴江调研江村文化园、程开甲故居

2025-11-07 16:00:00

业务指南

政务公开

网上展馆

李强签署国务院令 公布《中华人民共和国档案法实施条例》

2024-01-29 17:08:05

DA_T 96-2023 档案征集工作规范

2023-07-13 09:08:55

DA_T 2-2023 科学技术研究项目档案管理规范

2023-07-13 09:08:18

DA_T 97-2023电子档案证据效力维护规范

2023-07-13 09:07:42

DA_T 98-2023 商业银行业务档案管理规范

2023-07-13 09:06:43

水利部 国家档案局关于印发《水利工程建设项目档案验收办法》的通知

2023-05-08 14:42:03

国家档案局令 第18号令《乡镇档案工作办法》

2022-12-03 10:00:00

区域概貌

2024年社会事业情况

2025-12-12 15:26:51

2024年产业经济情况

2025-12-12 15:25:14

国家荣誉

2025-04-07 19:54:32

2023年社会事业情况

2024-12-31 16:46:20

2023年产业经济情况

2024-12-31 16:45:38

2022年社会事业情况

2024-12-31 16:42:49

2022年产业经济情况

2024-12-31 16:41:40

2021年社会事业情况

2023-04-24 17:15:17

2021年产业经济情况

2023-04-24 17:13:13

2020年社会事业情况

2022-12-02 12:16:31

名门望族

唐氏家史

唐氏世居吴江,据唐耕畬先生所作《家谱·跋》中称:“明嘉靖年间理台公自吴江东门外唐家坊迁平望镇三官桥北邙字圩”。平望一支即以唐理台为一世祖,其后二世唐景心,三世唐彦宜、四世唐文韬、五世唐德升皆以农耕为主,传至六世唐雍时时,唐家已拥有良田数百亩,成为富裕农民。七世唐天仪弃农就读,八世唐忆望转营米粮业,九世唐菊溪因丝米致富,在清嘉庆年间(1796—1820年)迁入平望镇寺浜里,继后十世唐怡斋、十一世唐皋兰(修龄)继续经商守业。太平天国战争期间平望遭兵燹,商业萧条,唐氏家产受损。战后转而经营茧丝绸生意并出租耕地逐渐恢复家业,清末在乎望镇上开设有五开间门面的唐大昌丝茧行,号称“唐半镇”、“唐百万”。 十一世唐皋兰(修龄)生芝明、芝兴、芝芹等子,是为十二世。芝明(长子)与芝兴(排行二或四)在平望镇西塘街合建三进楼房一幢,名为耕畬草堂,前为铺面门楼,后面二进,兄弟俩各居其一,后来芝明又接建了第四进。唐芝兴故世后耕畬草堂的一进房屋由其长子昌言转让与芝明长子唐耕畬。该屋于1996年被拆除,尚存耕畬草堂界碑。 芝明长子唐耕畬为南社社员,靠田产收人,擅风水及金石书画鉴赏,娶南浔嘉业堂刘承干女为妻,抗日战争爆发后寓居沪上。唐耕畬生三子,即长孺、仲孺、叔孺,前者为武汉大学历史系系主任、教授,已亡故。仲孺则旅居海外。 唐芝兴一支生长子昌言(伯文)、次子元芳、三子俊官(小名,幼时他人领养,早亡,无子嗣)、四子昌藻(久庵)、幼子昌炽;长女惠芳,嫁平湖朱家,次女名不详,嫁同里金家,幼女品珍适盛泽简家。 唐芝兴一支于清末民初迁盛泽,购屋于柳家弄南口(今该弄19号),前后两进,前为院落及辅房,有花坛之属,院中植枇杷树,夏时果实累累。后为五开间两厢房楼房,其中楼上东部正房及双厢房由四房昌藻居住;楼上西部正房及双厢房由大房炳麟居住,炳麟子仲英生于此;楼下东部为五房昌炽所居;西部为昌言夫妇所居。 次子元芳在沪经商,盛泽无居房,后在柳家弄19号后买进一宅作为颐养天年之用。 唐昌言(伯文),清光绪十五年(1889年)生于平望,光绪三十年(1904年)取入江庠,为吴江县末第二科秀才(见薛凤昌《游庠录姓氏韵编》,吴江图书馆藏),民国二年(1913年)当选为吴江县议员和江苏省议员,后又出任吴江县禁烟专员。民国初年,曾在其柳家弄住宅内办私塾,取名盛泽学社,讲授四书五经、《古文观止》等。1939年赴上海定居,解放前夕去香港,病故于香港。唐昌言原配吴氏生子炳麟、宗麟(明华);继室陈氏未育;偏房赵氏(兰英,又名二娜)生女贻敏(珍珠)、子佑麟(巧官)。 唐炳麟(1906—1972年),字期成,生于平望,幼时随父迁盛泽定居,在盛泽完成小学学业,旋去浙江湖州就读中学,毕业于湖州东吴第三中学。青年时代喜爱体育活动,是当年盛泽有名的足球和篮球运动员。 1928年,里人仲少梅与唐昌言合议筹建电影院——盛泽大戏院时,唐炳麟主持具体筹备及施工事宜,翌年落成开业,唐炳麟出任经理。该院依照上海丽都大戏院构筑,有楼厅、厢座及池座,共设座椅近800只,在江浙诸城镇中首屈一指。 1934年,唐家姻亲沈鹏(之万)任安徽省滁州行政督察专员公署专员,炳麟随往,任该署一科科员,主管总务工作,初显行政才干,受到沈鹏赞赏。1937年,沈鹏调任四川永川行政督察专员公署专员,炳麟亦随往,任该署总务主任。 1939年,唐炳麟在重庆闹市区独资开设上海公司,经营百货,职工数十人,生意颇盛。与此同时在昆明开设期成公司,亦营百货,但规模不如重庆,炳麟自任该两公司经理。他还组织人员自滇越铁路、滇缅公路、国外航班输入百货、衣料,批零兼营,获利颇丰。唐炳麟还善于利用重庆、昆明两地黄金的市价差落和计量差异(昆明的黄金计量较重庆高出一成,撇除价格因素,昆明的1两黄金运抵重庆为1.1两),通过飞机航班成斤将昆明黄金销往重庆,获利甚丰。唐炳麟的经商才能在重庆小有名气,国民党政界人物及其眷属常有游资委托其经商。唐氏还结识了杜月笙、许世英、刘峙、顾祝同、钟天心、俞济时、戴永生等军政要员。 唐炳麟在重庆南温泉买了一幢别墅,还有自备汽车,抗战时期吴江寓川同胞常在唐寓聚会议事。 抗战胜利之初,唐炳麟为首批回到上海的重庆客。当时,上海法币紧缺,唐带来大量法币低价收购房地产及物资,获利颇钜。继后复又经营房地产,在古拔路(今富民路)、戈登路(今新闸路至武定路间的江宁路段)、愚园路、胶州路(现胶州路幼儿园)、建国西路均有房产。另外还收购哈同花园(今上海展览馆)10亩地,拟仿照美国建24小时日夜电影院,但未果。炳麟还以每月300石米的租金,包租江西中路福州路口汉弥尔登大楼的11—13层,其中11楼办公,12、13楼分别由炳麟、宗麟昆仲及职员居住。 唐炳麟还参与创办亿中银行,任董事,该行总行设在上海延安东路(现址150号,为上海合作银行营业处),董事长黄汉槎,总经理夏大栋,唐福元、沈志鹏分任副理,该行在南京(新街口)、无锡(竹场巷)及厦门设分行,徐州天津、蚌埠等处有联行业务。唐氏在亿中银行虽无实职,但有一间专用办公室,在资金调度和协调对外关系上起重要作用。 与此同时,炳麟还在香港开设期成公司、利成公司,经营黄金买卖和进出口业务,并在黄大仙庙附近购地建造简易平房出售。 唐氏在越南西贡盘进法商所开米绞(厂),在苏州观前街开设和成粮行并设米厂于二门口(今苏州动物园址)。在南京经营正利粮行。 1946年,唐炳麟应聘任私立盛湖初级中学校董,资助办学经费,捐赠万有文库丛书一套数千册,以设立“炳麟图书馆”。唐氏还出资修筑盛泽汽车站至马家弄底约长300米的简易砂石公路,汽车可直达镇区边缘。 唐家与柳家是世交,柳亚子祖母是唐芝明的胞姐;与毛啸岑家过往甚密。唐家与盛泽乡绅仲少梅是姻亲,唐炳麟原配仲肇芬(字德庸)为仲少梅长女,早年就读于湖州湖群女校,20年代末任教于盛泽女校(后称太平桥小学)蒙养园。由于仲家和沈家是表亲,以致早年沈鹏在官场上提携炳麟,为炳麟的社交和经商活动打下基础。 唐炳麟与仲德庸生子仲英,领养螟蛉女仲伟;与后妻陈淑媛生女可、真、爱伦及子大伟。

(整理此文得到柳义南、王昌年、沈文起先生、唐贻敏、唐能、唐露葵、李德贞女士等的协助,谨志谢忱)

吴江档案馆家谱概要

吴江档案馆馆藏家谱所记姓氏多始于宋元,盛于明清,此后支脉外迁散居各地,涉及姓氏有朱氏、江夏费氏、笠泽施氏、绮山徐氏、宦巷陈氏、江震殷氏、吴氏、司马氏、上陽徐氏、徐塘田徐氏、清风桥任氏、湖北鄂州伯机系越氏、北国相氏、西宅别业顾氏、三山叶氏、周氏,其中吴、二周、二沈、赵等姓名人辈出。 一、朱氏族谱先祖朱熹,始迁祖朱肇基,朱熹十七世孙,明嘉靖中由南浔迁吴江之苏家港。 二、江夏费氏世谱吴江费氏家族源于江夏,衍于西蜀。第一代费思道(字敬村)是明朝嘉靖年间的人,族谱上有他以下十一代子孙的名字等的记载;第五代费允伦(字梅原)为康熙年间的武进士;第六代费元衡(字思任)、第七代费谦宜(字又谦)、第八代费士玑(字玉衡)均考中举人;第七代费廷珍(字芳五)官至山东青州府知府。 三、笠泽施氏支谱续集始迁祖彩石,世籍湖州乌程,派属泾溪,清顺治七年迁居吴江县震泽之纯孝里,以其地古称笠泽而名其支族。谱载序文、祭文、世系、传等。笠泽施氏族人于清末有多人出国留学,回国后大都从事招商贸易、铁路实业、银行金融等行业。其中施肇基曾任民国交通部总长兼代财政总长、总统府顾问官、民国八年特派议和全权代表等职。 四、江震殷氏族谱吴江档案馆收藏的《江震殷氏族谱2010年修补本》为《江震殷氏族谱》的第五个版本,是在1928年族谱版本的基础上进行修补而成。《修补本》沿用仿刻版宋体竖排形式,A4纸幅面大小,于2012年印刷出版,共印300册。江震殷氏始祖殷士乔(字侍桥)于明天启年间因避水灾由安徽歙县迁至吴江县澄湖浜。清顺治元年(1644年),澄湖浜因遭回禄之变毁于战火,二始祖殷子山迁居黎里镇长田港。清乾隆五十一年(1786年)迁居时属震泽县的平望镇东溪湖。光绪九年(1883年),由八世祖殷兆镛倡议,殷兆镛、殷云鹗合作编纂成《江震殷氏族谱》。因该族谱由当时散居吴江、震泽两县殷氏合修,故谱名冠以“江震”二字。 五、吴氏族谱吴氏族谱记录着明朝成化至清朝咸丰年间吴氏家族的脉络传承。吴氏家族是吴江的名门望族,600余载兴旺不衰。从明代全孝翁吴璋到名臣吴洪、吴山,再到边疆史地专家吴燕绍、吴丰培,均青史留名。吴家历代坚守着为国尽忠,为亲尽孝的传统,“积金以遗子孙,子孙未必能守;积书以遗子孙,子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中,子孙必有受其报者”,从《吴氏族谱》中我们或许可以窥见一斑。“全孝翁”吴璋寻亲廿载,千里迎母,负骨归葬,堪为孝子的典范。在吴氏族谱中,卷之七“全孝诗序”,卷之八“赠吴孝子诗”,卷之九“吴孝子寻亲记”,都是族谱记载传承“孝”的见证。积善之家必有余庆。吴璋之子吴洪官至南京刑部尚书,吴璋之孙吴山官至刑部尚书,均为官清正,刚直不阿,为朝廷重臣。其后,吴氏后人遵从族谱中传家立业的祖训,以祖宗的德行为行为准则,待人处事皆崇尚内敛,与人为善。至清末民初,吴燕绍、吴丰培父子两代长期致力于边疆史研究,为我国边疆史地研究做出了不朽的贡献。 六、司马氏宗谱吴江档案馆馆藏司马氏宗谱由民国5年(1916)司马栋等纂修的老谱基础上续修而成。卷一、二为谱序、凡例、氏族志、传记、族规、诰命、祠堂考、图说、墓志铭等,卷三至十六为世系表,卷十七为祠墓图、祭仪等,卷十八至二十为传家集。宗谱中还载有朱熹、陈之茂、陈文烛等人文字。为民国年间重修《梁溪司马氏宗谱》作序的是同里人华秉钧,为前清举人,曾任同知衔浙江截取知县。《资治通鉴》作者司马光是梁溪司马氏始迁祖司马宗召的四世祖。 七、上陽徐氏家乘上阳徐氏家族为北宋抗金名将、皇封忠壮公徐徽言后裔。自始迁祖徐参公起,迄今为止已历经27代。清顺治年间,出进士徐喈凤,官至云南永昌府推官,清廉有政绩,后激流勇退辞官回乡。他工诗词,在清初阳羡词派中颇有盛名。《上阳徐氏家乘》共十三卷,线装木刻,蓝底黑字,放置在宜兴特产的竹制匣盒中,格外古朴素雅。据捐赠者徐老先生介绍,他出生在宜兴上阳徐氏家族,其先祖于明末定居上阳,清代建祠修谱,后续修数次,这套宗谱就是根据民国三十一年(1942年)的老谱续修而成。而这民国年间的老谱,也是当年徐氏族人在文革期间冒险藏匿而留存下的唯一一套。 八、绮山徐氏宗谱《绮山徐氏宗谱》一套7本,为徐竞荣先生的自家族谱,创修于明朝天顺元年(1457),之后历经明朝、清朝、民国的7次修辑,于2012年进行了第九次续修。 九、宦巷陈氏世谱《宦巷陈氏世谱》一套8本,创修于清同治庚午(1870),2012年的续修工作补足了之前50多年的历史。 “国有史、方有志、家有谱”。家谱记录着家族的来源、迁徙的轨迹,包罗了该家族的生息、繁衍、婚姻、文化、族规、家约与历史文化的过程,对传承家风、晓喻后人、推动本地文化发展意义深远。

吴江知县

大都

大都 天历元年(1328)任。武节将军。二年,与知州孙伯恭一起以巨石修石塘。嘉靖《吴江县志》卷1,乾隆《吴江县志》卷19,《江苏省通志稿·职官志》卷9。

王绩

王绩 乾隆十三年(1748)七月十五日任。汉军镶黄旗佐领下人,拔贡生。二年丁巳以拔贡保举孝廉方正,八年以拔贡生署靖江县丞,同年任松江府经历。十年任奉贤县丞。十二年以靖江县丞署荆溪知县。听讼明决,依次检查桥梁,发现坏的立即修理。十二年补元和县丞,同年以奉贤县丞署娄县知县。十四年八月初四日任昭文知县。乾隆《元和县志》卷8,嘉庆《松江府志》卷37、38,嘉庆《重刊荆溪县志》卷2,同治《苏州府志》卷56、58,光绪《吴江县续志》卷13,光绪《靖江县志》卷10,《江苏省通志稿·职官志》卷15、16。《通志稿》15卷“昭文县”中云癸丑(雍正十一年,1733)进士,疑为礼部进士,其他资料中均未提及此。光绪《重修奉贤县志》卷7云汉军镶红旗人。

吴江进士

杨复吉

乾隆三十七年壬辰科(1772年)金榜榜,三甲七十六名,字列侯,一字列欧,震译县籍,雍正五年(1727年)进士赵浚之孙。年轻时好收集书籍。嘉定王鸣盛主讲笠泽书院时,与他辩论古今很受启发,他喜欢提携后学,官吏慰问从不回访,但与人交往却从不自高自大。中进士后,因年轻未接职。嘉庆元年(1796年)吴江知县唐仲冕举荐孝廉方正科,被他坚决推辞。他足不出户一心著述。固元代浙江行省参政苏天爵所编《文类》未编至元统一之后,他就辑《元文选》。继钱塘(今属杭州)厉鹗所著《辽史拾遗》之后,补辑《辽史拾遗补》。他布衣蔬食淡泊自安,卒年74岁。据《吴江县续志》卷21;《苏州府志》卷63列震泽县,传在吴江县卷106。

出自《吴江札记》

孙从龙

隆庆二年戊辰科(1568年)罗万化榜,二甲四十名,字汝化,六都染店浜(今属七都镇)人。授行人。考选刑部郎中,为广西平反许多冤案,尤其留意充军到边境的囚犯后代的出路。任广信府(今江西上饶)知府,减少大半经常费用,革除贡纸的提成,给学宫置田产。广丰县有矿藏.嘉靖(1522—1566年)年间设巡检司守矿山防盗。他把驻铅山县的把总署移到柘阳(在广主县境),节省兵力军饷,又增加守坑兵士的军饷,取缔虚报。从此矿山太平。迁江西副使,审查邮政费用,节约开支二千余金。不久以病告归。他居官不带家眷,行装简单。卒年63岁。著有《易经参疑内外编》等。据《震泽县志》卷15、《苏州府志》卷l05;《儒林六都志》上卷字化光,号质庵;《进士题名录》注直隶吴江民籍,乡贯浙江秀水(今嘉兴)。

出自《吴江札记》

吴江将军

共和国少将沈礼敏

沈礼敏 男,1937年生。技术少将,吴江黎里人。1961年10月入伍,先后在国防部第六研究院、国防部第五研究院、第三机械工业部第六研究院、国防科委空气动力指挥部和中国空气动力研究与发展中心等部门从事国防科学研究工作。历任研究室主任、研究所科技委主任、研究所总工程师等职。1996年被授于技术少将军衔。他为我国气动力事业做出了突出贡献,1997年被评为全国优秀科技工作者,在国内外有关会议及刊物发表论文20多篇,研究成果获国家科技进步一等奖、三等奖各一项,科工委科技进步二等奖二项、三等奖一项。

共和国少将朱家华

朱家华戎照

朱家华 男,吴江屯村人,1943年生,1962年入伍,1964年加入中国共产党。先后在国防部第十研究院、电子工业部、公安部工作。中央党校毕业。历任深圳市公安局副局长、公安部治安局局长、边防管理局局长、公安武警边防部队党委书记,兼任中央综合治理办公室副主任。1995年6月授一级警监警衔,1999年2月授武警少将警衔。推动建立城市快速反应机制和公安派出所工作机制,推广“漳州110”典型,开展创人民满意派出所活动。1994年,参加中国高级警官第二期赴美研修班后,提出赋予第一线干警和指挥员临机处置权力。1997年,在北京召开的第十九届国际警察高度专业化研讨会上,发表《中国城市街区治安控制的理论与实践》,其他论文还有《重视农村治安,维护社会稳定》等。是中共十六大代表。

吴江院士

张志愿

张志愿,教授,主任医师,博士生导师,现任上海交通大学口腔医学院院长,教育部国家级重点学科学科带头人,中华口腔医学会副会长,中国抗癌协会常务理事,中国抗癌协会头颈肿瘤专委会主任委员、中国工程院院士[1]。国际牙科研究会(IADR)中国分会主席,国际牙医学院、英国爱丁堡皇家牙医外科院和香港大学牙医学院fellowship。

擅长口腔颌面部与头颈部肿瘤的诊治,尤其是口腔颌面部晚期恶性肿瘤侵犯颅底的颅颌面联合切除术、侵犯颈动脉的颈动脉移植术以及口腔颌面头颈部血管瘤、大型血管畸形的诊断和手术治疗。主编专著11部,发表学术论文313篇(SCI收录73篇),以第一完成人获得国家科学技术进步二等奖2项,2014年获何梁何利科学与技术进步奖。

中文名称

张志愿

民族

汉族

毕业院校

上海第二医科大学

临床职称

主任医师

专业

口腔医学

研究方向

擅长口腔颌面部与头颈部肿瘤的诊治,尤其是口腔颌面部晚期恶性肿瘤侵犯颅底的颅颌面联合切除术、侵犯颈动脉的颈动脉移植术以及口腔颌面头颈部血管瘤、大型血管畸形的诊断和手术治疗。

出诊信息

周三上午

教育经历

1972.4-1975.7,上海第二医学院,口腔系;1986.9-1991.7,上海第二医科大学,口腔医学,硕士博士连读。

工作经历

1975.8-1989.8,上海第二医科大学附属第九人民医院口腔颌面外科,主治医师;

1989.8-1994.8,上海第二医科大学附属第九人民医院口腔颌面外科,副主任医师;

1994.8-至今,上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面外科,主任医师;1993.12-2001.11,上海第二医科大学附属第九人民医院口腔颌面外科,科副主任;2001.11-2005.5,上海第二医科大学附属第九人民医院口腔颌面外科,科主任;

1998.10-2014.4,上海交通大学医学院附属第九人民医院,院长,教授;

1996.9-至今,上海交通大学口腔医学院院长;

2004.8-至今,教育部211,国家重点学科,学科带头人;

2006.6-至今,上海市口腔医学重点实验室,主任。

科研成果

以第一完成人获得国家科学技术进步二等奖2项,教育部提名国家科技进步二等奖(自然类)1项,上海市科学技术进步一等奖2项,上海市科技进步二等奖1项,中华医学科技奖三等奖1项,上海市医学科技奖一等奖1项。

学术兼职

现任中华口腔医学会副会长,中国抗癌协会常务理事,中国抗癌协会头颈肿瘤专委会主任委员。国际牙科研究会(IADR)中国分会主席。

获奖情况

被卫生部评为“卫生部有突出贡献的中青年专家”。曾获何梁何利奖、全国优秀科技工作者、第四届中国医师奖、上海市领军人才、上海市十大科技精英、上海市高校教学名师奖,上海市“银蛇奖”特别荣誉奖等。

主要论文

1. Randomized Phase III Trial of Induction Chemotherapy With Docetaxel, Cisplatin, and Fluorouracil Followed by Surgery Versus Up-Front Surgery in Locally Advanced Resectable Oral Squamous Cell Carcinoma, J Clin Oncol(2013).

2. Elevated Cyclin D1 Expression Is Predictive for a Benefi from TPF Induction Chemotherapy in Oral Squamous Cell Carcinoma Patients with Advanced Nodal Disease, Mol Cancer Ther(2013).

3. Downregulation of miR-153 Contributes to epithelial-mesenchymal transition and tumor metastasis in human epithelial cancer, Carcinogenesis(2013).

4. Targeting the c-Met/FZD8 Signaling Axis Eliminates Patient-Derived Cancer Stem-like Cells in Head and Neck Squamous Carcinomas, (2015).

5. Enhanced osteogenesis through nano-structured surface design of macroporous hydroxyapatite bioceramic scaffolds via activation of ERK and p38 MAPK signaling pathways, J. Mater. Chem.B.(2013).

6. Maintenance of phenotype and function of cryopreserved bone-derived cells, Biomaterials(2011).

著作译作

1. Craniomaxillofacial resection for advanced oral and maxillofacial tumors, Frontiers in Cancer Res(Nova Science Publisher,Inc)

2.《口腔颌面肿瘤手术彩色图谱》山东科技出版社 主编

3.《现代手术并发症学》 世界图书出版社 分篇主编

4.《口腔颌面肿瘤学》 山东科学技术出版社 主编

5.《头颈部血管瘤与脉管畸形》 世界图书出版公司 主编

6.《口腔颌面外科临床手册(第3版)》

7.《中华口腔科学》 人民卫生出版社 分篇主编

8.《口腔颌面外科临床解剖学》 山东科学技术出版社 主编

9.《口腔颌面外科学》第7版,人民卫生出版社 主编

10.《口腔科学》第8版,人民卫生出版社 主编

11.《整形美容外科学全书》,浙江科学出版社 总主编之一

12.《头颈部肿瘤和创伤缺损修复外科学》浙江科学技术出版社 主编

禹云长

禹云长(1964- )俄罗斯工程院外籍院士。中共党员,大学学历,研究员级高级工程师,现任吴江变压器有限公司电抗器总工程师,是我国首位获评外籍院士的技能人才。1986年7月毕业于西安交通大学电气技术专业。毕业后专攻电抗器,率先在国际上提出“全方位漏磁屏蔽理论”等理论,攻克电抗器局部过热、振动超标、器身冷却等三大世界性难题,促进了世界电抗器技术进步。先后荣获第十四届全国技术能手、江苏工匠、江苏省劳动模范、姑苏高技能领军人才等荣誉称号。2012年被乌克兰变压器研究所聘任为唯一的外籍高级技术顾问。

吴江英烈

陈 耀 庭 烈 士

陈耀庭(1932~1970) 江苏吴江震泽镇人,汉族。1949年参加中国人民解放军。同年,到华东军政大学学习。毕业后任中央军委华东二局机要员。1951年3月加入中国共产主义青年团。1955年6月从部队复员。同年9月考入上海复旦大学。1961年9月分配到江西瑞金大学任教。由于对"大跃进"运动提出不同看法,对彭德怀同志受到冤屈表示不平,陈耀庭受到开除团籍、行政开除留用的处分。1962年8月,陈耀庭调至赣南医专工作。1966年"文化大革命"开始后,陈耀庭反对林彪、江青两个反党集团的倒行逆施,写出了10多万文字的文章和信件,对一系列事关党和国家命运、前途的重大问题勇敢、坦率地表明了自已的看法。从而触怒了林彪、江青两个反党集团。1967年12月31日,陈耀庭被秘密逮捕。在狱中,陈耀庭坚持真理,顽强不屈。1970年3月16日,被判死刑。3月19日遇难。7月11日,与丈夫陈耀庭一起反对林彪、江青两个反党集团的谢聚璋亦受尽迫害含冤身亡。1980年10月4日,中共江西省委为陈耀庭、谢聚璋平反昭雪。1980年11月22日,国务院民政部批准陈耀庭、谢聚璋为革命烈士。

吴 毓 骍 烈 士

吴毓骍(1925---1950)。1925年生,浙江省温州市瑞安县湖岭区下瑶村人,毕业于浙江省温州师范学校。1946年秋,吴毓骍来吴江县严墓区合作社任指导员,带领农民努力发展农副业生产。他经常深入到严墓农村,发动农民入股,筹组基层生产合作社;推广稚蚕共育,实行一系列新的养蚕方法,使春蚕产量大增,茧质提高;维护蚕农利益、推广优良蚕种方面;开办农村成人夜校,热心教育。1948年,吴毓骍受张光启等教育引导加入中国共产党。吴毓骍从此以更加饱满的革命热情积极地进行工作。1949年4月底吴江解放后,吴毓骍任严墓区收茧委员会主任,负责收购鲜茧兼管合作社工作。解放初期,潜伏匪特造谣扰乱,群众人心惶惶。吴毓骍和地方干部一起发动群众剿匪肃特, 稳定社会秩序。并宣传政策,帮助大家生产救灾,借粮支前,工作异常艰苦。1950年,吴毓骍受组织分配担任震泽区开弦弓乡乡长。是年,春荒特别严重,他不畏艰难,深入农户,组织群众以工代赈,生产自救。自己节衣缩食,日夜辛劳,满腔热情地将大批粮食发到老百姓手里,让人民群众度过灾荒。5月17日,吴毓骍佩带短枪,到灾情特别严重的鱼池廊(现八都乡勤丰村) 召集贫雇农开会,要求分好发救济粮。下午2时许,国民党匪特张本一伙十余人突然包围了吴毓骍。吴毓骍拔枪不及,中弹牺牲,年仅25岁。吴毓骍牺牲后,中共吴江县委在县政府大礼堂召开了全县区乡干部群众千人大会,追悼吴毓骍烈士。县委书记鲁琦、震泽区委书记刘涛在大会上号召全县干群向吴毓骍同志学习,更好地做好新解放区的各项工作。震泽区人民政府在震泽公园内修建了吴毓骍烈士陵墓。

红色文化资源

费孝通墓

2024-08-30 15:55:39

费孝通墓位于苏州市吴江区松陵街道松陵公园内。费孝通(1910-2005),江苏吴江人,当代著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席,中国民主同盟中央委员会名誉主席、中央民族大学名誉校长。2005年4月24日22时38分,费孝通在北京逝世,享年95岁。遵照费孝通家人意愿,2007年4月3日在费老逝世近两周年之际,他的骨灰在吴江松陵公园落葬,百年之后的费老,终于叶落归根。在费老墓地的纪念碑上,刻着他写下的语句:“逝者如斯,而未尝往也,生命、劳动和乡土结合在一起,就不怕时间的冲洗了。”纪念碑的下方是一块石雕书卷,象征着费老一生与书结缘,爱书、写书,埋头读书与著述,也象征着他一生以田野为课堂,以大地为书房,行行重行行,把学术研究作为实现“志在富民”愿望的工具。整个墓区庄严大气,环境优美。

侵华日军芦莘厍周大屠杀遇难同胞纪念馆(利字窑旧址)

2024-08-30 15:53:48

丽则女学校国耻纪念碑

2024-08-30 15:51:26

费巩祖居

2024-08-30 15:48:08

南社通讯处旧址

2024-08-30 15:46:30

唐仲英故居

2024-08-30 15:44:15

沈求我故居

2024-08-30 15:38:43

吴越纵览

郁达夫故居

著名小说家、散文家、诗人的故居。

一、故居简介

位于,富阳县城城达夫弄(原满舟弄)砖木结构,三开间两层楼房,坐北朝南,郁门“双烈”出征于此,并在这儿度过了他们的童年,现保留着部分烈士的遗物,于1996年12月郁达夫诞辰百年纪念日之际对外开放,是杭州市命名的“爱国主义教育基地”之一。

二、郁达夫简介

郁达夫(1896—1945

),名文,杰出的爱国主义者和反法西斯文化战士,中国现代著名的诗人和作家。1913年9月随长兄郁华(曼陀)留学日本,1922年回国后在北京大学、武汉大学、中山大学任教外,主要从事文学活动,出版了《沉沦》、《春风沉醉的晚上》等五百余万字的著作。曾与郭沫若、成仿吾等创立进步文学团体“创造社”,并与鲁迅合编《奔流》月刊。1930年与宋庆龄等发起组织中国自由运动大同盟,同年又与鲁迅等发起组织中国左翼作家联盟。1938年底,应新加坡《星洲日报》社之邀,编辑副刊《晨星》,并被公推为华侨文化界抗敌工作团团长。1942年2月,日军攻占新加坡前夕,与胡愈之等流亡苏门答腊避难,化名赵廉,集资开设赵豫记酒厂,借以掩护抗日文化人士,并营救印尼人民和当地华侨。1945年8月29日,被日军宪兵秘密杀害。1952年12月,中央人民政府追认他为革命烈士。

陶行知纪念馆

陶行知纪念馆位于南京市中央门外晓庄行知路。馆舍为崇一学堂旧址,主要有陶行知纪念馆、陶行知墓、晓庄烈士纪念碑等。纪念馆是全国第一个陶行知纪念馆。陶先生创导生活教育运动的发祥地南京晓庄师范,又是陶先生墓地所在,陶母,妹文渼,纯宜夫人也葬于此。该纪念馆已成为南京市爱国主义教育基地和中国陶行知研究会学习研究陶行知的基地。座右铭——“捧着一颗心来,不带半根草去”,闪耀着博爱和奉献的光辉,熏陶着一代又一代的教育者。

一、基本介绍

纪念馆最初于1951年晓庄师范复校时建立,由于馆内面积较小,仅陈列数十幅照片和一些实物,但这是当时全国唯一的陶行知纪念馆。陶行知的亲属把五箱子遗物和近千张照片存放在馆内。十年动乱中,由于妥善保管,幸免损失。

二、展览设置

1980年3月15日该馆重新整理对外开放。展出照片120多幅,遗著、遗物100多件。1985年,在省市有关领导支持下,陶行知纪念馆得以重建。新馆为两层楼房,占地面积150平方米,建筑面积500平方米。主建筑呈长方形,奶黄色外墙,墨绿色铁窗,显得庄严肃穆。门厅上方古铜色的六个大字"陶行知纪念馆",系陆定一同志亲笔题写。

三、理想学校

陶行知创办晓庄师范提出要创立一百万所学校,改造一百万个乡村。1927年3月,教育家陶行知创办晓庄师范。1926年底陶行知为中华教育改进社起草了《改造全国乡村教育宣言书》,提出"要募集一百万所学校,改造一百万个乡村"。以"造就有农夫身手、科学头脑、改造社会精神的教师"为办学宗旨,把实验主义教育推向发展。

实现理想,陶行知与东南大学教授赵登愚等一起,在南京北郊劳山脚下的晓庄,筹办试验乡村师范学校。

3月,晓庄师范正式开学,陶行知任校长。他以"教学合一"为校例,带领师生用自己的双手盖起茅房校舍,并把大礼堂题名"犁宫",将图书馆名为"书呆子莫来馆",还写了一首《自主歌》与师生共勉:"滴自己的汗,吃自己的饭。自己的事自己干,靠人、靠天、靠祖上,不算是好汉!"

该校全部课程都与劳动生活有关,院务教学课要求学生自己动手解决日常生活事务,全校只用一个校工挑水,其余活计,像文牍、庶务、会计、做饭、种菜,全部由学生轮流担任。征服天然环境课要求学生亲自去种田,做木工活。

学员自己动手饲养动物,收集动、植物标本,还深入农村创办小学,并担任教学工作。晓庄学校还设立中心幼稚园,招收农村幼儿;开办民众夜校,教农民识字;办乡村医院,为农民治病;组织晓庄联村救火会和联庄自己团,以预防火灾、防备盗匪;还有晓庄剧社演出话剧等。

4月,陶行知《中国乡村教育之根本改造》一文。

在《中华教育界》发表。陶行知指出:"我们要从乡村实际生活生活的中心学校;从活的中心学校产生活的乡村师范;从活的乡村师范产生活的教师;以活的教师产生活的学生、活的国民"。文章指出:活的乡村教育要有活的方法,就是教学做合一。活的乡村教育要用活的环境,不用死的书本。"乡村教育关系三万万四千万人民的幸福,办得好,能叫农民上天堂;办得不好,能叫农民下地狱"。

著文主张改造乡村教育

1927年4月,陶行知在《中华教育界》发表《中国乡村教育之根本改造》一文。作者指出:中国乡村教育走错了路,必须另找生路。生路"就是建设适合乡村实际生活的活教育"。"我们要从乡村实际生活产生活的中心学校;从活的乡村师范产生活的教师;从活的教师产生活的学生、活的国民"。

陶知行大声疾呼改造中国教育现状

1930年3月,《乡村教师》刊登陶知行的《生活即教育》一文。陶在文中指出:"生活教育,是供给人生需要的教育,不是作假的教育"。人生需要什么,我们就教什么。作者疾呼:"没有生活做中心的教育是死教育。没有生活做中心的学校是死学校。没有生活做中心的书本是死书本。在死教育、死学校、死书本里鬼混的人是死人,先生是先死,学生是学死!先死与学死所造成的国是死国,死国所造成的世界是死世界"。

四、馆藏作品

新展馆分八个,全面地、生动地反映了陶行知先生伟大、光辉的一生。展出图片约400多张,比原馆增加了三倍,其中有近200张系首次展出,特别如反映工学团、"小先生"活动、环球旅行、育才学校以及陶先生丧仪等方面内容的图片,有了大量增加。这些图片均根据陶行知亲属收藏的原版照片复制,为国内所仅见。展出的陶行知遗著、遗物与手稿等计200多件,其中大部分都是首次展出。例如:周恩来同志赠送给陶行知的毛线衣,陶行知亲笔写的周恩来、邓颖超为育才学校捐款四百元的收据,何香凝亲笔题赠陶行知的一幅虎图,冯玉祥将军送给陶行知的衣物,以及陶行知生前用过的皮包、笔砚、帽子、衣服等。

纪念馆设有陶行知研究室,1981年编辑了我国解放后第一部《陶行知文集》(全书56万字,由江苏人民出版社出版)。继而编印了《陶行知纪念文选》、《陶行知纪念馆简介》、《陶行知教育思想讲稿》等内部资料。1987年撰写出版了陶行知与晓庄师范,曾编写了《陶行知教育思想研究》,被江苏省教委推荐为全省中等师范学校选修课教材。

五、旅游贴士

南京陶行知纪念馆除节假日外,全年开放。

烟雨长廊

所谓雨廊,其实就是带顶的街。是江南水乡中独一无二的建筑,是古镇中一道独特的风景线。

一、西塘的雨廊

西塘的雨廊(廊棚)是江南水乡中独一无二的建筑,是古镇中一道独特的风景线。所谓雨廊,其实就是带顶的街。西塘的廊棚一起独有的的绰约风姿吸引中外游客。西塘的街道大多有廊棚覆盖,使商人贸易、行人过往无日晒雨淋之忧。廊棚沿河一侧有的还设有靠背长椅,供行人休息。廊棚多为砖木结构,一般宽2-2.5米,集中在北栅街、南栅街、朝南埭等商业区,总长有1000米,既可遮阳又可避雨。最具特色的,当属临河的那些,在静悄悄的晨昏时刻,漫步在廊棚下,只有自己的心跳声还有一些很怀旧的心情。

二、朝南埭的廊棚

朝南埭的廊棚,上百年了,两岸的粉墙乌瓦,影子沉在门前的河水中,吹一阵风,湿亮的静影就散墨般淡尽。这样的地方,可游,更可居。假定倚栏默待窗月映水,就会想到往日。流年似水,南社诸友在廊下的诗酒之乐,早入后人谈笑。思其本事,不禁仰屋兴叹。走在西塘的廊棚里,心里就会有淡淡的感伤生长。这里的店铺还是象多少年前那样的运作着。这些陈旧的店铺好像是被擦拭的干干净净的旧家具,虽然是很旧的了,可是都还在很正常的运作着,充满了生命力,告诉人们它们仍然在扮演它们过去一样的角色。

三、廊棚的由来

民间有一种说法:早先西塘塔湾街有一胡姓年轻寡妇,独撑一家老小和一个小商铺。胡家铺子前的河滩边有一个水豆腐摊,摊主王二,年轻厚道,家境贫寒。他见胡氏艰难,便生同情之心,帮着做些体力活。日久以后,胡氏为感激这份情,借修缮店铺之时,沿河建起了棚屋,将店铺前的沿河街道全遮盖起来。不想棚屋建好以后,胡家铺子生意特别红火。其他商家纷纷仿效,竟连成一片....后取名廊棚,意为为郎而建之棚屋。

《江南古镇》一书中提到:江南水乡古镇由于河网型的地理环境,河道作为主要的交通纽带,在商市和古镇的形成、发展过程中起到了基础性的作用,“因水成市”、“因水成街”。西塘是典型的水乡古镇,元代成市,到明代商市已相当繁荣。沿河而筑的廊棚就是最具特征的建筑类型。

微信文章

1976年,我穿上了绿军装

2026-02-09

在正道上行——参观吴江王绍鏊纪念馆札记

2026-02-05

春天来了,我想抿上几口米酒

2026-02-03

分湖吟诵

2026-02-02

球迷“乔老爷”

2026-01-30

在盛泽新城走走停停

2026-01-28

四谈吴江路名

2026-01-27

话说腊八节与腊八粥

2026-01-23

那些散落在麻漾里的积肥往事

2026-01-21

百年南社

吴江与百年南社(三)

南社名人姚鵷雏先生在芦墟

吴江南社

辛亥烈士、南社诗人周实后人:祖辈的精神一直激励着我们

南社与法治文化展览开幕

吴江人与南社研究

吴江与百年南社(二)

国之祥瑞 人之精英——记扬州民革百岁老人、南社最后一位诗人李仲南

南社同仇敌忾反复辟

张默君:光复苏州的南社女诗人

诗咏吴江

题吴江近村远村

2024-07-31 03:37:32

小满戏

2024-07-31 03:36:32

庄面

2024-07-29 03:03:32

黎里

2024-07-28 03:30:32

澄溪桥

2024-07-28 03:25:32

计东

2024-07-23 03:19:32

王孙旧宅

2024-07-23 03:16:32

庚申旧事

2024-07-23 03:05:32

庆寿庵

2024-07-23 03:00:32

/5孔庙(摄于1959年).jpg)