“我们面向农村,胸怀比太湖宽广。我们甘当园丁,让水乡百花怒放……”作为将来扎根农村小学教育事业的园丁,除了学习文化课,还要勤练“三字一话”基本功。写一首漂亮的钢笔字、毛笔字、粉笔字和说一口流利的普通话,人人过关。这是作为师范生的必备素养。

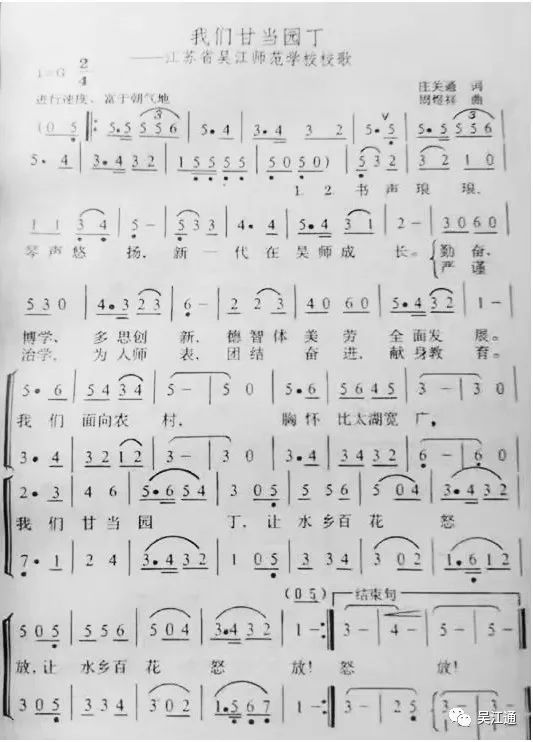

吴江师范学校校歌

吴江师范学校校歌

“三字”由孙俊良老师负责教学。钢笔字、毛笔字,大家不陌生。软笔书法,大部分第一次接触,学习时诚惶诚恐。孙老师讲述灿烂古老的书法文明,历朝历代书法家勤学苦练的故事,壮了大家的士气。他又示范操作,教我们怎么摆放文房四宝,怎么执笔蘸墨书写。初次书写,瑟瑟发抖,龙飞凤舞,涂鸦级别的抖书诞生。点评作业环节,充分发掘学生的闪光点。一张张照猫画虎的作业,有时是结字合理,有时是收笔自然……在他眼里,总能找到可圈可点之处,细致入微,不厌其烦。大家深受鼓舞,兴致盎然。教育的本质:以爱育爱。在这里,一种力量感召另一种力量,这种持续的力量,演变成兴趣。兴趣是最好的老师,推动内驱力,练字蔚然成风。在孙老师的因材施教,传道授业解惑下,不乏脱颖而出者。班里王毓明同学,从刚柔相济,法度森严的唐楷,到飘逸纵横,豪放恣肆的草书,无不能写。经常见他站着悬肘书写。我好奇,东施效颦。想不到这习惯,保持到现在。榜样的力量无穷。

“拳不离手,曲不离口”,除了书法,普通话也需勤练内功。从说方言到讲普通话,心理层面,有个接受和适应过程。张瑞华老师教我们普通话语音课。声音清脆悦耳,标准动听。每个拼音的发声路线,涉及部位,迂回曲折。讲解清晰,有条有理,从不错位。他鼓励大家大胆说,积极走出第一步。我们还进机房上课。人机对话设备,即点即通。老师点兵点将,也可主动点击播音键,让老师纠正发音。大家争先恐后。对我们江南人而言,平舌音和翘舌音的发音,像先天性生理缺陷,有点棘手,诚如有些地区,nl不分一样。刚说翘舌音时,舌头要么直布罗陀,不听使唤;要么又内卷过头,听起来像大舌头,极其不自然。有了语音课上的专业指导,大家信心提升,逐渐滋生底气。日常交流,慢慢出现说普通话的声音。虽有点洋泾浜,但阻挡不了想说的热情。渐渐地,听到了越来越多的声音加入,如大海卷起千层浪,波涛滚滚。参加工作后,作为小学数学教师的我,在苏州市教育局组织的普通话等级面考中,获得二级甲等的好成绩,这跟上学期间的严格训练,无不相关。

事实上,“三字一话”是老师必备的基本功。最好一专多能,琴棋书画,样样精通,技多不压身。我在绘画上,投入大量时间和精力。坚持和成长,得益于绘画老师沈忆红和石昶的鼓励与指导。说来话长,与沈老师的缘分源于初中。她是我们的美术老师。齐肩秀发,明眸皓齿,温润如玉。说话轻声细语,慢条斯理,如沐春风。走起路来,轻盈飘逸,如林中仙子。明暗五调子,三庭五眼,黄金比例……黑白灰的素描世界,泾渭分明 ,又相互融合,令人着迷。可巧,我上了师范,她刚好也去了师范。后来,她与才华横溢,南艺毕业的高材生石老师喜结连理。二年级时,石老师教我们画水彩画和水粉画,写工工整整的美术字。画色彩画,掌控水分很关键 。很多时候,容易自我发挥。一不小心,流光溢彩,成了“印象派”绘画大师。当然,石老师一定有办法。拿起我们的画笔,看似天马行空般寥寥几下,却妙笔生花,“四不像”被救了回来。春天里,学校附近的油菜,花开成海,婆娑起舞,蜜蜂嗡嗡。他带我们户外写生,教我们画尽人间春色。

三年中,大家沉浸在“三字一话”和自己喜欢的领域里,勤学苦练,精益求精。当然还有学唱歌,学弹琴,那也是基本功。音乐老师孔霞,优雅端庄,性格温良,教我们识五线谱。五线谱像小蝌蚪一样,在我眼前四处游荡,看得眼花缭乱。孔老师也教声乐。她说:“咱们不能像大嗓门一样扯着唱歌,要掌握一定的发声方法。”大家努力寻找气运丹田,声音由腹腔,穿透至头顶,直达天花板的感觉。悟性好的同学,一点就通。音乐课,动口又动手,还学习弹琴。学校艺术楼有琴房,都是风琴。每天吃过中饭,琴声四起,悠扬婉转。“生产队里,养了一群小鸭子……”我也能弹儿歌。撑开手掌,一个八度,刚好够着。不滥竽充数,不乱弹琴。那是真下苦功,弹得手指抽筋,趁热打铁,去老师那交差还课。

学校考虑到个体差异,尽情发挥兴趣特长,开设了各种社团课。书法、美术、舞蹈、朗诵、英语……美术书法,我的首选,还选了英语课。英语杜老师,头发有些花白,腰背微驼。我不知道她几岁,看起来更像和蔼可亲的老太太。一张口说英语,可把我们震慑住了。从未听过如此纯正地道的英语发音。她的声音,略带沙哑,属于女低音。唱卡伦·卡朋特的《昨日再现》时,简直就是卡伦再世。用“但愿长醉不愿醒”来形容当时沉醉的我,最恰当不过。吴江师范,卧虎藏龙。杜老师,身手不凡。我们对她充满无比的敬意。英语课,并非就说说唱唱,还要默写单词,中英文互默。有一次我把“甲板”写成了“脚板”。杜老师在课堂上语重心长:“我们作为师范生,一定要多读书。学好中国话,写好中国字。若自己都写错别字,那以后岂不误人子弟?”没有点名道姓,我不知道当时有几个人和我一样,被直击痛点。脸庞发烫,羞愧万分。都说要给学生一杯水,教师要有一桶水。自此,我对自己的未来规划,有了新的思考。这也是后来发奋学习,争取继续深造的原因。

吴江师范的毕业生,本着“从哪里来,回哪里去”的政策,主要服务于广大农村地区。师范依托自身优势和特点,就地取材,在学校南面,开辟农场,将近80亩,作为实验和劳动基地。这是乡村办学亮点。这个农场我们去过,种植各种瓜果蔬菜,还养猪养蚕。平时在食堂吃到的各种新鲜绿色食品均产自此地。一到蚕豆成熟季节,我们向食堂借来锅瓢碗筷、大米、菜籽油,带上纯净水。浩浩荡荡,奔赴农场。分散在班级自留地采蚕豆,七手八脚地剥豆子,钻进附近小树林寻来砖头石块,搭起灶膛,烧野火蚕豆饭。格外香,全部吃光光。别具一格的劳动课,终身难忘。

这种劳动强度,对我们农村长大的孩子而言,不过小菜一碟,丝毫不伤筋动骨。学校还有农忙假,够我们不忘初心再度体验艰苦的劳动生活。大概两周时间,记得是种田时间。

当然,学校也不会只把我们拘束在这几方天地里。每年以班级为单位,组织春游,放眼外面的大千世界。中巴车载我们去过宜兴。出门在外,自然时刻注意为人师表,不是因为校服上別着引人注目的校徽,更多的是在学校浸润教育后,化为了自觉行为。

吴江师范,我青春年少时,最重要的一段读书经历。她在振兴乡村教育事业、培养乡村教师的道路上,用深厚的文化积淀,托起我,承载我,给予阳光雨露和豪情万丈。在这里,有最初的启蒙,坚实的起步,更有不断前行的源动力。

◆ 责 编:沈 瑶

◆ 美 编:王丽媛

◆ 审 核:王来刚

◆ 图 片:馆藏及网络

以上图文,贵在分享,版权归原作者及原出处所有。如涉及版权等问题,请及时与我们联系。

我知道,你很有故事,我知道,你也有文采,我知道,你也偷偷的喜欢吴江通。那么大胆和我们表白吧!要知道,吴江通更喜欢你!你的表白,可以是感悟生活,体会人生,也可以是寻找乡愁,记忆历史!文笔不重要,真实真心就好。自行配图,特别欢迎。一旦录用,奉上稿酬,虽不高,意很诚,还有你可能喜欢的地情书哦!

1、请发送至投稿邮箱:

szwjdaj@163.com

2、注明姓名和联系方式。如已在其他媒体发表,敬请说明(特别是已在其他微信公众号上推送,一律不录用)。照片请勿插入文中,请单独发送。

3、如第一次投稿,文末请附作者简介百把字,另附近影一张,谢谢!

由于来稿较多,自投稿之日起两个月内没有录用,作者可自行处置(同一作者单次投稿多篇除外)。

吴江通会给你一个原创平台,让你展现自己,让更多的人了解你!

按下方二维码识别 关注更多吴江地情

(微信ID:SZWJDAJ )

老骥伏枥 修志不已——金家坝社区退休老师屠振雷散记